Eリングを外したいけれど、専用の工具が手元になくて困っていませんか?特に、出先での急なトラブルや、たまにしか使わない工具をわざわざ購入するのに抵抗がある場合、どうすれば良いか途方に暮れてしまいますよね。

この小さな部品は、無理に外そうとすると簡単に変形したり、まるで意志を持っているかのようにどこかへ飛んでいってしまったりと、非常に厄介な作業になりがちです。この記事では、そのような専用工具がない状況に特化し、工具なしでのEリングの外し方と失敗しないための裏技を、初心者の方でも理解できるよう徹底的に分かりやすく解説します。

具体的には、Eリングを外す際の安全対策と正しい姿勢といった基本中の基本から、再利用を可能にする変形させずに外すための3つのコツ、さらには何をしても外れない固くて外れないEリングへの対処法まで、考えられるあらゆる状況に対応できる手順を網羅しました。

また、取り外した後の作業こそが、機械の寿命を左右する重要なポイントです。Eリングを外した後の清掃やメンテナンスのコツ、そして多くの人が知らない再装着する際の正しい向きと向きの見分け方、もし紛失してしまった場合の交換部品の選び方と購入時の注意点についても、専門的な視点から詳しく説明します。

この記事を最後まで読めば、必要な工具と準備リストの確認から、特に難しい小さなEリングの安全な外し方、サイズが不明な場合の確認方法まで、Eリングに関するあらゆる疑問がスッキリ解決するはずです。

- 工具なしでEリングを安全に外す具体的な方法

- 外したEリングを正しく再装着するための向きの見分け方

- 固着や紛失などトラブル発生時の正しい対処法

【eリングの外し方】工具なしで安全に作業する全手順

- 必要な工具と準備リスト

- Eリングを外す安全対策と正しい姿勢

- 外し方の基本手順と注意点

- 工具なし外し方と失敗しないための裏技

- 変形させずに外すための3つのコツ

- 小さなEリングの安全な外し方

必要な工具と準備リスト

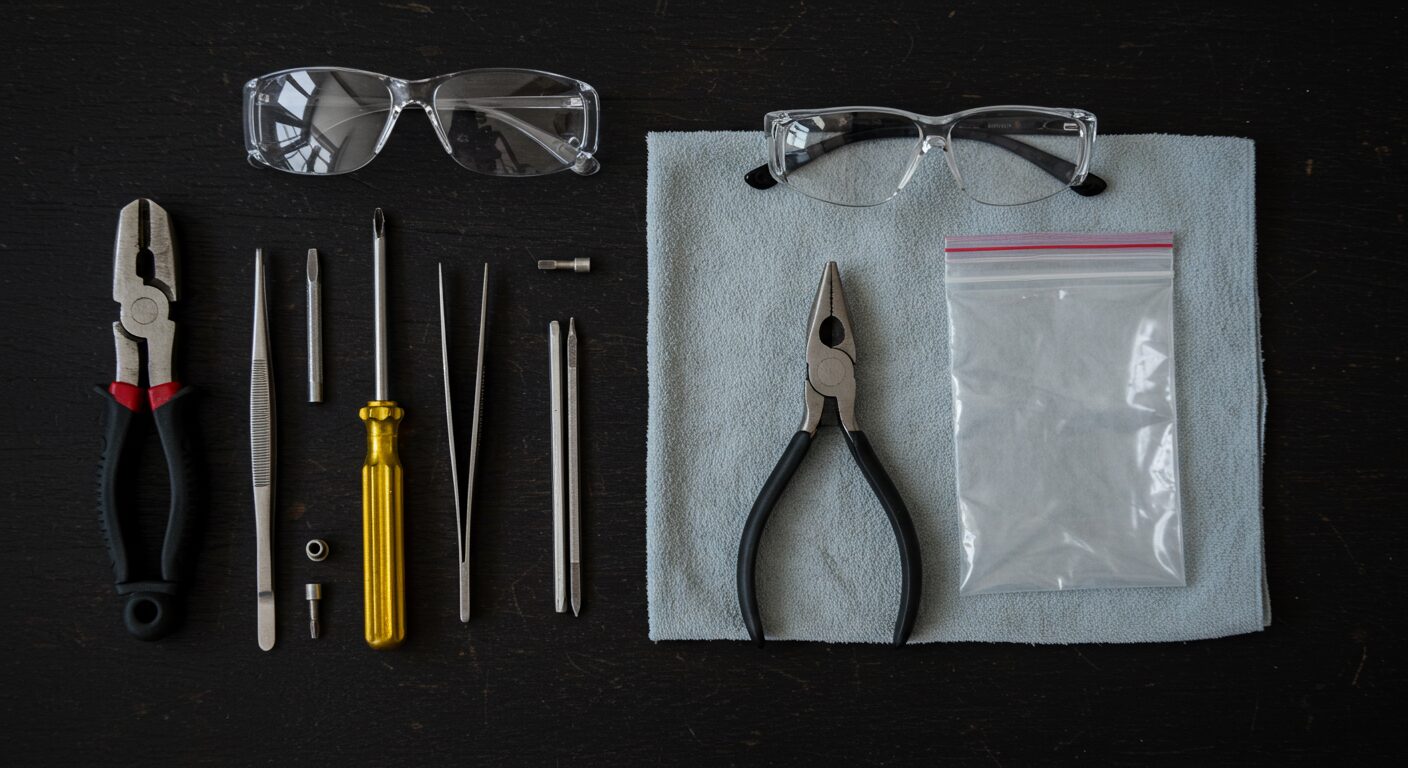

Eリングを「工具なし」というキーワードで検索された方でも、作業の安全性と成功率を劇的に高めるために、身の回りにあると便利なアイテムが存在します。もちろん、プロの現場で最も推奨されるのは専用のEリングプライヤーですが、それがない状況を想定し、すぐに用意できる代替ツールと、何よりも重要な安全確保のための準備品を詳しくリストアップします。

結論として、多くの場合でマイナスドライバーやピンセットが最も現実的で一般的な代替工具となります。しかし、これらの工具は本来Eリングを扱うために設計されていないため、部品を傷つけたり、リングを飛ばしてしまったりする固有のリスクが伴います。そのため、これらの工具の特性を理解し、正しい使い方と事前の万全な準備が不可欠になるのです。

準備するアイテムの階層:状況に応じた最適な選択

Eリングの作業に使用する工具やアイテムは、その安全性、確実性、そして部品への影響から、以下の3つのレベルに分類できます。ご自身の状況や、Eリングを再利用するか否かといった目的に応じて、最適なものを判断してください。

| 推奨レベル | アイテム名 | 主な用途と特徴 |

|---|---|---|

| 高(専用工具) | Eリングプライヤー | Eリングの着脱のために設計された最も安全かつ確実な専用工具です。リングを均等な力で広げるため、変形を最小限に抑え、再利用の可能性が最も高まります。先端が磁化されているタイプは紛失防止にも役立ちます。 |

| 中(代替工具) | 小型マイナスドライバー、精密ドライバー、ピンセット、ピックツール | 「てこの原理」を利用して、リングをこじるように外します。作業の成否は、先端がEリングの隙間にぴったりと入る、薄くて幅の狭いものを選べるかどうかにかかっています。ただし、リングの一点に力が集中するため、変形や飛散のリスクは常に伴います。 |

| 低(緊急用) | ペーパークリップ、安全ピン、千枚通し | 先端をラジオペンチなどで加工して使用する、まさに最終手段です。工具自体の強度が不足しており、作業中に曲がったり折れたりする危険があります。部品や軸を傷つける可能性が非常に高いため、基本的には推奨できません。 |

安全を確保するための必須準備品

工具以上に、作業者の安全を守り、小さな部品の紛失という最悪の事態を防ぐための準備が重要です。

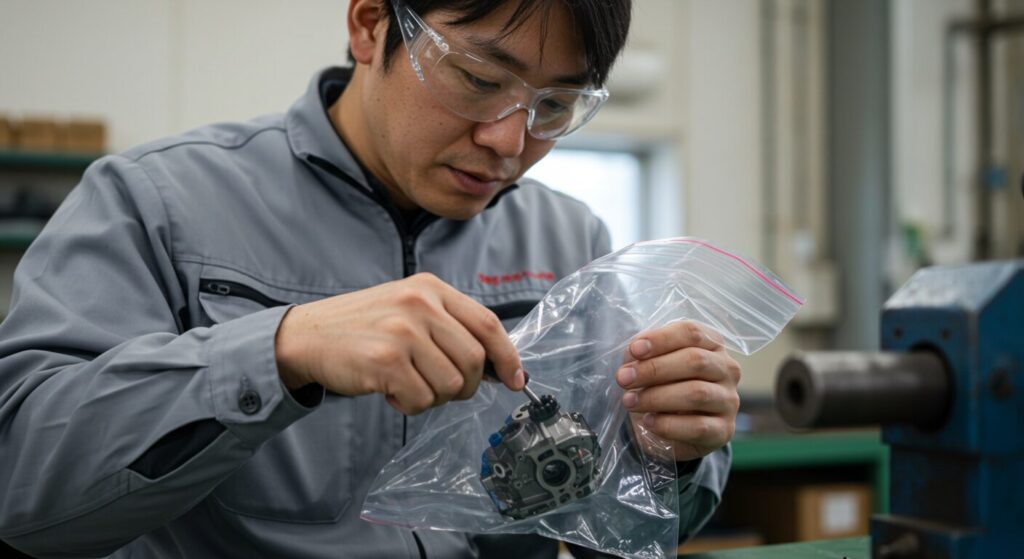

保護メガネ: Eリングは蓄えられたばねのエネルギーが解放されると、予測不能な方向へ高速で飛散することがあります。これが目に当たれば失明につながる重大な事故になりかねません。実際に、厚生労働省が定める労働安全衛生規則においても、飛来物による危険のある作業では保護具の着用が義務付けられています。必ず着用してください。 ウエスや色の濃いタオル: 作業場所に敷くことで、衝撃を吸収し、万が一Eリングが落下してもバウンドして遠くへ行くのを防ぎます。また、銀色のリングが背景に紛れず、格段に見つけやすくなります。 透明なポリ袋(チャック付きが望ましい): 部品全体を袋の中に入れて作業するという、シンプルながら非常に効果的な方法です。たとえリングが飛んでも袋の中に収まるため、紛失をほぼ100%防ぐことができます。特に小さなEリングを扱う際には必須のアイテムです。

代替工具は「Eリングを破壊する」覚悟で マイナスドライバーなどを使用する方法は、あくまで緊急的な対処法であり、Eリングにダメージを与える可能性が高いことを忘れないでください。Eリングの再利用を前提としている場合や、周辺にある樹脂部品や精密な塗装面を絶対に傷つけたくない場合は、時間や費用がかかっても専用のEリングプライヤーを入手することを強く推奨します。

Eリングを外す安全対策と正しい姿勢

Eリングの取り外し作業における最大の敵は、前述の通りリングの飛散による紛失や怪我です。これは、リングが溝にはまっている状態で蓄えている「弾性エネルギー」が一気に解放されるために起こる現象です。このエネルギーをいかにコントロールするか、という視点でリスクを管理することが、プロの行う安全対策の基本です。そのためには、正しい安全対策と安定した作業姿勢が不可欠となります。

飛散防止の三重対策:リスクの階層的管理

安全を絶対的なものにするためには、単一の対策に依存するのではなく、複数の防御策(防御層)を組み合わせる「階層的管理」という考え方が非常に効果的です。万が一、一つの対策が破られても、次の対策でリスクを食い止めることができます。

第1の対策:個人保護具(PPE) – 最後の砦 これは作業者自身を守るための最後の砦です。保護メガネの着用は、議論の余地なく絶対条件です。万が一、他の対策がすべて失敗しリングが顔に向かって飛んできた場合でも、目を守ることができます。

第2の対策:物理的なバリア – 環境による封じ込め 作業対象物を大きな透明のポリ袋の中に入れて作業する方法は、この物理的バリアに該当し、最も確実な対策です。袋がリングの運動エネルギーを吸収し、外部への飛散を完全に防ぎます。また、作業エリアの周りに壁を作るようにウエスや布を立てかけておくことも、飛散範囲を限定する上で有効な手段です。

第3の対策:リングの直接的コントロール – 発生源対策 利き手ではない方の指で、Eリングの開口部と反対側の背面を軽く押さえながら作業します。これは、リングが溝から外れるまさにその瞬間に、爆発的なエネルギー解放を指の腹で抑え込む「発生源対策」です。これにより、リングが飛んでいく初速を大幅に減速させることが可能です。ただし、工具が滑った際に指を怪我しないよう、力加減には十分な注意が必要です。

私も若い頃、バイクのブレーキレバーのEリングを飛ばしてしまい、ガレージの床に這いつくばって30分以上探し回った苦い経験があります。「たかが小さなクリップ」と油断すると、本当に痛い目に遭います。袋に入れる一手間は、未来の自分への最高の投資ですよ。

安定した作業姿勢が精度と安全性を生む

作業対象物は、可能であれば万力(バイス)やクランプなどで作業台にしっかりと固定することが最も望ましいです。部品がグラグラと不安定な状態では、工具の先端を狙った位置に正確に当てることができず、手元が狂って滑らせる原因になります。これが周辺部品への傷や、自身の怪我につながるのです。

もし固定工具がない場合は、滑りにくいゴムマットなどの上で、床や頑丈な机に置き、体全体で部品が動かないように体重をかけて安定させることが重要です。中途半端な姿勢での作業は、絶対に避けてください。

外し方の基本手順と注意点

ここでは、専用工具がない状況で最も一般的に使用され、かつ成功率も比較的高い小型のマイナスドライバーを使ったEリングの外し方について、その基本手順と絶対に守るべき注意点を、より深く掘り下げて解説します。この方法は物理の「てこの原理」を巧みに応用しますが、成功のためにはいくつかの重要なコツが存在します。

マイナスドライバーを使った確実な4ステップ

ステップ1:アセンブリの固定と安全準備の最終確認 まず、作業対象の部品が作業中に絶対に動かないよう、万力やクランプで固定するか、安定した場所に置きます。そして、前述の安全対策(保護メガネ、指での押さえ、ポリ袋など)がすべて実施されていることを再度確認します。この準備段階が、作業全体の成否の8割を決定すると言っても過言ではありません。

ステップ2:ドライバーの先端を正確に差し込む Eリングの開口部と軸の間(シャフト)にある、ごくわずかな隙間に、マイナスドライバーの先端を慎重に、かつ確実に差し込みます。ここで狙うのはEリング本体の側面ではなく、あくまで軸とリングの内周との隙間です。軸に対して少し斜めの角度から、滑らせるように先端を入れると成功しやすいです。

使用するマイナスドライバーの選定は極めて重要です。先端が厚すぎたり幅が広すぎたりすると、そもそも隙間に入りません。理想は、先端が薄くシャープで、かつ隙間の幅にぴったりと収まるサイズの精密ドライバーです。工具箱に複数サイズあれば、最適なものを選んでください。

ステップ3:てこの原理を使い、じわっと力を加える 軸そのものを支点として、ドライバーの柄をゆっくりとひねる、または静かに持ち上げるように力を加えます。この時、一気に力を加えるのではなく、ミリ単位でリングが動くのを感じながら、じわっと力を伝達させるのが最大のコツです。焦って力を加えると、エネルギーが爆発的に解放され、リングが飛ぶ最大の原因となります。てこの原理により、ドライバーの先端にリングの片側が押し上げられ、溝からわずかに浮き上がります。

ステップ4:リングの完全な取り外し 片側が溝から完全に外れたら、そこを起点にしてもう片方も同じように慎重にこじるか、あるいは浮き上がった部分をラジオペンチや頑丈なピンセットでしっかりと掴み、軸から引き抜きます。リングが完全に自由になる最後の瞬間まで、飛散防止の意識を絶対に解かないでください。

作業中に心得るべき2つの最重要注意点

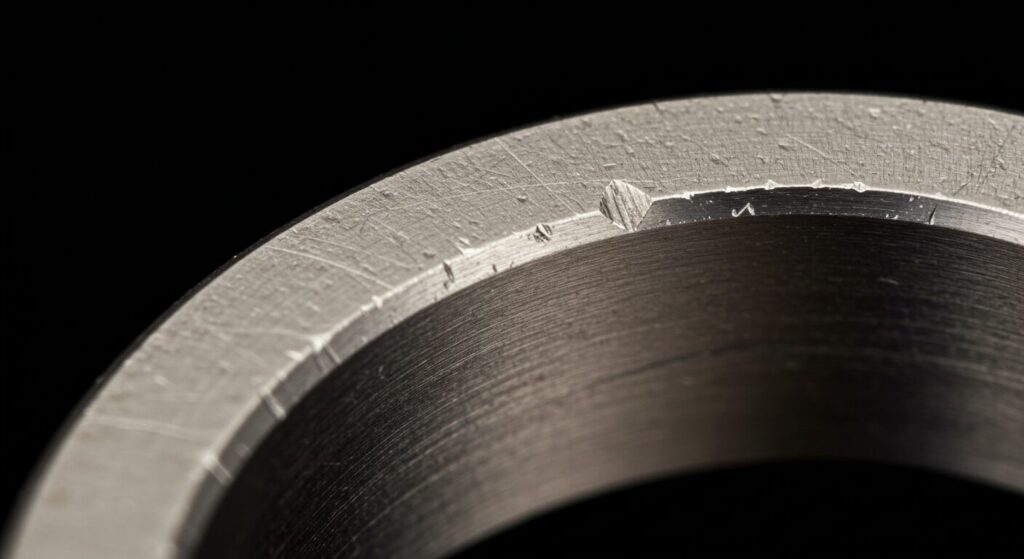

軸や溝へのダメージは致命傷と心得る: ドライバーの先端が滑って、Eリングがはまっている軸本体や溝の側面を傷つけてしまうことは絶対に避けなければなりません。ここに深い傷がつくと、新しいEリングが正しく装着できなくなったり、装着できてもガタつきや異音、早期摩耗の原因となったりします。これは部品の機能を損なう致命的な失敗です。 リングの過度な変形は再利用を不可能にする: この方法は、リングに不均等な力がかかるため、程度の差こそあれ、多少の変形は避けられません。もしEリングの再利用を考えているのであれば、リングを開口部方向に大きく「広げる」のではなく、あくまで溝の縁を「乗り越えさせる」だけの、必要最小限の力で作業することが極めて重要です。

自信がなければ無理をしない もし少しでも作業に不安を感じたり、対象が高価な部品であったりする場合は、無理をせず専門家(バイクショップや修理業者など)に依頼することも賢明な判断です。小さな部品一つのために、より高価なアセンブリ全体を壊してしまっては元も子もありません。

工具なし外し方と失敗しないための裏技

マイナスドライバーさえない、という絶望的な状況に追い込まれたとしても、まだ諦める必要はありません。身の回りにある日用品を工夫して使う「裏技」的な方法も存在します。ただし、これらの方法は本来の用途とは全く異なるため、リスクがさらに高まることを十分に理解し、他に選択肢が全くない場合の最終手段としてのみ検討してください。

ペーパークリップや安全ピンを即席工具に加工する方法

この裏技の核心は、「先端が細く、ある程度の硬度を持つ金属線」を即席のピックツールとして利用するというアイデアです。特に、ゼムクリップよりも少し太くて硬いペーパークリップや、安全ピンが材料として適しています。

加工と使用手順: ラジオペンチやプライヤーを使い、ペーパークリップをまっすぐに伸ばします。 先端から数ミリの部分を、小さなL字型、または少しだけカーブしたフック形状に慎重に曲げます。 この自作フックの先端を、Eリングの開口部と軸の隙間にしっかりと引っ掛けます。 あとは、クリップが曲がらないように注意しながら、ゆっくりと引き上げるか、ひねるようにして、リングを溝から丁寧にはずします。

この裏技に伴う大きな欠点と危険性 ペーパークリップや安全ピンは熱処理された工具鋼ではないため、強度が絶対的に不足しています。少し力を加えただけで簡単に曲がってしまい、うまく力が伝わらないことがほとんどです。また、先端が鋭利でないため滑りやすく、勢い余って周辺部品や自分自身の指を突き刺すといった怪我につながる危険性が非常に高いです。さらに、Eリング自体もほぼ確実に何らかの変形を起こすため、この方法で取り外したリングの再利用は絶対に不可能と考えましょう。

どんな方法でも成功率を上げる魔法のコツ

専用工具を使う場合でも、代替工具や裏技を使う場合でも、その成功率を格段に引き上げる共通のコツ、いわば「魔法」のような下準備があります。

潤滑剤の一滴が状況を激変させる: 長年風雨にさらされたり、メンテナンスされていなかったりする機械のEリングは、目に見えない汚れや微細な錆で溝に固着していることが非常に多いです。作業を始める前に、Eリングと溝の間に浸透潤滑剤を少量スプレーし、数分間放置するだけで、この固着が劇的に解消されます。潤滑剤が毛細管現象によって隙間の奥まで浸透し、摩擦抵抗を大幅に低減させるため、驚くほど小さな力で外せるようになります。

固着を剥がす「回転」という一手間: 潤滑剤を塗布した後、固着が疑われる場合には、マイナスドライバーの先端などでEリングを溝の中で軽くコンコンと叩いたり、左右に少し回転させてみたりしてください。物理的な振動を与えることで潤滑剤の浸透が促進され、こびり付いた固着が「パキッ」と剥がれることがあります。この一手間が、その後の作業を非常にスムーズにします。

特に屋外で使われる自転車やバイク、農機具などのEリングは、ほぼ100%固着していると思った方が良いでしょう。潤滑剤の使用は、もはや裏技ではなく、プロにとっては当たり前の「下準備」です。ほんの一滴で、無駄な力比べや部品の破損リスクから解放されるのですから、使わない手はありません。まさに「急がば回れ」の知恵ですね。

変形させずに外すための3つのコツ

取り外したEリングを、再び同じ場所で問題なく使用したい場合、最大の課題は「いかにして塑性変形(そせいへんけい)させずに外すか」という点に集約されます。塑性変形とは、金属が力を加えられて変形した後、力を取り除いても元の形状に戻らなくなる現象です。Eリングが一度この状態に陥ると、ばねとしての適切な張力(保持力)を完全に失ってしまい、もはや部品としての機能を果たせません。ここでは、変形を最小限に抑え、再利用の可能性を最大限に高めるための3つの重要なコツを紹介します。

コツ1:応力集中を避ける!力を加えるポイントの分散

変形の最大の原因は、リングの特定の一点に過大な力がかかる「応力集中」です。マイナスドライバーでこじる場合、多くの人は片方の開口部だけを無理やりこじ開けようとしますが、これが最もやってはいけない失敗例です。その一点に応力が集中し、リングが「へ」の字に無惨に曲がってしまいます。

理想は、Eリングの開口部の両端に、できるだけ均等に近いタイミングで、少しずつ交互に力を加えることです。具体的には、まず片方の隙間をてこの原理でほんの少し(溝の半分程度の深さ)だけ浮かせ、次にすぐさまもう片方の隙間も同じように少しだけ広げる、という地道な作業を繰り返すイメージです。これにより、リング全体にかかる負担を分散させることができます。

コツ2:発想の転換!リングを「広げる」のではなく「ずらす」意識

Eリングを溝から外す際、多くの人は無意識にリングの開口部を大きく「広げて」力ずくで引き抜こうとします。しかし、これは変形を誘発する最悪の方法です。正しいイメージは、リング全体を、軸と平行な方向にスライドさせて「ずらす」というものです。

マイナスドライバーを軸とリングの間に差し込み、てこの原理でリングを溝の深さ以上にほんの少しだけ浮かせることができれば、あとはリングを大きく広げる必要はありません。浮かせた状態をキープしたまま、ドライバーの先端でリングの側面を軸に沿って押し出すように力を加えます。これにより、リングは最小限の変形で溝から脱出できます。

全ての基本は「必要最小限の力」 ここで紹介した全てのコツに共通するのは、「Eリングが溝の縁を乗り越えるために必要な、ほんのわずかな隙間さえ作れれば良い」という大原則です。それ以上の余計な力は、すべてリングの変形につながる無駄なエネルギーでしかありません。常に「最小限の力で」と心に刻みながら作業しましょう。

コツ3:上級テクニック!2本の工具を同時に使いこなす

これは少し難易度が上がりますが、成功すればEリングへのダメージを劇的に抑えることができる非常に効果的な方法です。同じサイズの小型マイナスドライバーを2本用意し、Eリングの開口部の両端にある隙間に、それぞれ同時に差し込みます。そして、両手の指で2本のドライバーをシンクロさせ、同時に、かつ均等な力でこじることで、あたかも専用プライヤーのようにリングを左右対称にバランス良く広げることができます。

この方法は、リングにかかる応力を理想的に分散させることができるため、変形を限りなくゼロに近づけることが可能です。ただし、両手に全く同じように力を入れるための、ある程度の訓練と繊細な感覚が要求されます。

小さなEリングの安全な外し方

特に、ラジコンやプラモデルといった精密機器、あるいは電子機器の内部などで使われる直径数ミリの小さなEリングは、その極端なサイズの小ささゆえに、通常のものとは比較にならないほどの難しさがあります。ピンセットでつまんだだけで飛んでいってしまうほど軽く、扱うための工具も極端に限られるため、より一層の緻密さと、考えうる限りの周到な準備が求められます。

最適な代替工具は「高精度なピンセット」の選択にあり

このようなマイクロサイズのEリングの場合、一般的なマイナスドライバーでは先端が大きすぎて全く歯が立ちません。このような状況で唯一無二の活躍を見せるのが、先端が非常に細く、かつ本体に十分な強度と剛性を持つ高精度なピンセットです。

ピンセットの先端を、Eリングの開口部と軸の間のごくわずかな隙間に慎重に差し込み、片側をゆっくりと持ち上げるようにして溝から外します。この時、もう片方の手で持ったデザインナイフの先端や、精密ドライバーの先端などを補助的に使い、浮かせた部分が元に戻らないように支えながら作業すると、格段に成功率が上がります。

使用するピンセットの品質が、作業の成否を直接左右します。100円ショップなどで手に入る一般的なものではなく、模型製作用や医療用として販売されている、先端の噛み合わせ精度が非常に高く、力を加えても先端がねじれたり開いたりしない、しっかりとした作りのものを選ぶことが、成功への最大の近道です。

紛失防止策の徹底こそが最重要課題

小さなEリングは、一度飛んでしまうと、カーペットの上はもちろん、フローリングの上ですら見つけるのが絶望的に困難になります。そのため、これまで紹介してきた安全対策の中でも、特に紛失防止策をこれでもかというほど徹底する必要があります。

透明なポリ袋の中での作業: これはもはや推奨ではなく、小さなEリングの作業においては必須の対策事項と言えます。 マグネット付きパーツトレイやマグネットシートの活用: 作業台にこれらを敷いておくと、万が一リングが落ちても磁力でキャッチされ、転がっていくのを防ぐことができます。非常に効果的です。 作業エリアの完全な事前清掃: 作業を始める前に、机の上をきれいに片付け、ホコリ一つない状態にしておきましょう。物が散らかっていると、その中に紛れてしまい、捜索が困難を極めます。白い紙を敷いてその上で作業するのも良い方法です。 服装への配慮: 毛足の長いセーターなどは、静電気でリングが付着しやすく、気づかないうちに紛失する原因になります。できるだけ表面が滑らかな服装で作業に臨みましょう。

視覚補助具(ルーペ)の積極的な利用

作業対象が非常に小さい場合、もはや肉眼だけでの精密作業には限界があります。時計職人が使うようなヘッドセットタイプの拡大鏡(ヘッドルーペ)や、LEDライト付きのスタンドルーペを使用することで、手元が劇的に大きく、そして明るく見え、どこに工具の先端をかければ良いかが明確に認識できます。これにより、作業の安全性が飛躍的に高まり、繊細な部品を傷つけるリスクも大幅に低減できます。

eリングの外し方:工具なし作業後の再装着と交換のコツ

- 固くて外れないEリングへの対処法

- Eリングを外した後の清掃・メンテナンスのコツ

- 再装着する際の正しい向きと向きの見分け方

- 交換部品の選び方と購入時の注意点

- Eリングのサイズが不明な場合の確認方法

固くて外れないEリングへの対処法

Eリングを外そうとしても、まるで溶接されているかのようにびくともしない場合があります。このような絶望的な状況で最もやってはいけないのが、焦って力任せに作業を続けることです。これはほぼ確実に、工具が滑って自分や他人を傷つけたり、Eリングそのものや周辺のより高価な部品を再起不能なまでに破壊したりする結果につながります。まずは冷静になり、「なぜ固いのか」という根本的な原因を診断し、それぞれに応じた適切な処置を施すことが、プロフェッショナルなアプローチです。

原因1:汚れ、グリスの硬化、錆による化学的・物理的な固着

屋外で使用される機械や、長期間メンテナンスされていない機械の内部では、Eリングがはまっている溝に砂や金属粉などの異物が詰まったり、古いグリスがワニス状に硬化したり、あるいは湿気によって錆が発生したりして、リングが溝に完全に固着してしまうことがよくあります。これが固くて外れない原因の大部分を占めます。

対処法:浸透潤滑剤と「時間」と「振動」の活用 この場合の最善かつ唯一の有効策は、高性能な浸透潤滑剤(CRC-556、ラスペネなど)を的確に使用することです。Eリングと溝の周辺に潤滑剤を少量、しかし確実に浸透するように吹き付け、最低でも数分、頑固な錆の場合は数十分から一晩放置します。潤滑剤が錆や汚れの微細な隙間に浸透するには時間が必要です。焦りは禁物です。

潤滑剤を吹き付けた後、プラスチックハンマーやドライバーの柄で、軸の端を様々な方向から軽く「コン、コン」と叩いて微細な振動を与えると、その衝撃で固着面に隙間ができ、潤滑剤の浸透(毛細管現象)が劇的に促進されます。この「振動を与える」という一手間が、プロとアマチュアの差を生みます。

原因2:他の部品からの機械的な圧力(予圧)

Eリングが、スプリング(ばね)によって常にテンションがかかっている部品や、ギアなどを正確な位置に固定している場合、その部品からの常に一定の圧力がかかり続けています。この機械的な圧力(予圧)が、リングを溝の壁に強力に押し付けているため、びくともしない状態になっているのです。

対処法:構造を理解し、予圧を解放する この場合、潤滑剤は何の効果もありません。まずEリングを抑えているスプリングやギアなどの部品を、手やプライヤー、クランプなどを使って押し縮めたり、ずらしたりして、Eリングにかかっている物理的な圧力を完全に取り除いてあげる必要があります。圧力がゼロになれば、リングは特に大きな抵抗なく、通常通り簡単に取り外せるようになります。そのためには、その部分の機械的な構造をよく観察し、どの部品がどの方向にEリングへ力を加えているのかを正確に見極める洞察力が重要です。

Eリングを外した後の清掃・メンテナンスのコツ

Eリングを無事に取り外せたことに安堵し、それで作業完了としてしまうのは、あまりにもったいないことです。特に、固着していたり、汚れがひどかったりした古い機械の場合、今後のトラブルを未然に防ぎ、その機械が持つ本来の性能を維持・回復させるために、取り外した部品とその周辺を適切に清掃・メンテナンスすることが決定的に重要です。この一手間を惜しまないことが、機械全体の寿命を大きく延ばすことにつながります。

再装着の土台となる軸と溝の徹底的な清掃

Eリングがはまっていた溝は、長年の汚れや硬化した古いグリス、そして発生した錆などが堆積していることが多いです。この汚れた土台を放置したまま新しいEリングを装着すると、リングが溝の奥までしっかりと収まらずに保持力が低下したり、新たな錆の温床となったり、早期の劣化につながったりします。

プロが行う清掃手順: まず、ブレーキクリーナーやパーツクリーナーをウエスや綿棒に吹き付け、溝の中の古いグリスや油汚れを丁寧に、そして徹底的に拭き取ります。直接スプレーすると、不要な部分まで油分を落としてしまうことがあるので注意が必要です。 溝の底や角に固着した汚れや軽い錆がある場合は、真鍮ブラシやナイロンブラシを使って優しく、しかし確実にこすり落とします。硬いスチール(鉄)製のワイヤーブラシは、相手が鉄であっても軸を傷つける可能性があるため、特に精密な部分では避けた方が賢明です。 最後に、エアダスターなどで削りカスやブラシの毛を完全に吹き飛ばし、再度きれいなウエスで拭き上げて完璧な状態に仕上げます。

溝の直角になった角の部分は、汚れが最も残りやすい「聖域」です。ピックツールや竹串の先端、あるいは爪楊枝の先端などを使って、この角の部分に溜まった汚れを物理的に掻き出すことを心がけましょう。この細部へのこだわりが、最終的な仕上がりの質を決定します。

Eリング自体の清掃と防錆処理

再利用するEリングも、もちろん清掃が必要です。パーツクリーナーで油分と汚れを完全に落とします。表面に錆が発生している場合は、前述の通り再利用は推奨されませんが、もし応急的に使用せざるを得ない場合は、真鍮ブラシなどで表面の錆を軽く落としておきましょう。

清掃が終わったら、再装着する前に、溝とEリング自体に新しいグリスを薄く塗布します。これにより、次回の分解・メンテナンスが格段に容易になる「かじり防止」の効果と、新たな錆の発生を防ぐ「防錆」の効果が期待できます。

再装着する際の正しい向きと向きの見分け方

取り外したEリングを再び軸に装着する際、ほとんどの人が全く意識していない、しかし機械全体の安全性と信頼性において極めて重要な専門的知識があります。それは、一見すると左右対称に見えるEリングには、実は厳然とした「裏表(向き)」が存在するという事実です。この向きを正しく守って装着しないと、Eリングは設計通りの保持力を100%発揮することができず、高負荷時や振動が加わった際に突然脱落し、重大なトラブルを引き起こす直接的な原因となる可能性があります。

Eリングの裏表を見分ける方法:製造工程の痕跡を読む

Eリングは、ばね用の鋼板をプレス機で強力に打ち抜いて大量生産されます。この製造工程の物理的な特性上、裏と表で以下のような、微妙ながら決定的な形状の違いが生まれます。

・丸い面(ダレ面):プレスで打ち抜かれる際に、金型に強く押されて接触していた側です。その圧力によって角がわずかに潰れ、指の腹でなぞると滑らかに感じる、丸みを帯びた形状になっています。これを専門用語で「ダレ」と呼びます。 ・平らな面(バリ面):プレスで打ち抜かれた際に、鋼板がせん断された側の面です。そのため、角が鋭利な90度を保っており、爪を立てるとわずかに引っかかるようなシャープなエッジが立っています。これを専門用語で「バリ(かえり)」と呼びます。

これらの違いは、注意深く観察すれば肉眼でも十分に判別可能ですが、もし分かりにくい場合は、指の腹で角を優しくなぞってみたり、スマートフォンのカメラで拡大して撮影したり、あるいは拡大鏡を使ったりすると、その差は明確に確認できます。

この「ダレ」と「バリ」の違いは、本当に微妙なので、最初は見分けるのが難しいかもしれません。しかし、一度この「角の丸みと鋭さ」を意識して観察できるようになると、次からは簡単に見分けがつくようになります。これこそがプロとアマチュアを分ける、まさに「神は細部に宿る」という知識の典型例ですね。

正しい装着方向とその技術的根拠

結論から言うと、【鋭い角を持つ平らな面(バリ面)】を、保持される部品(ギアなど)とは反対側、つまり脱落を防ぐ壁となる側(外側)に向けて装着するのが絶対的な正解です。言い換えれば、丸い面が、保持される部品側(内側)を向く形になります。

なぜこの向きがそれほど重要なのか? その理由は、部品に軸方向の力がかかった際の、リングと溝との間の力学的な挙動にあります。もし逆向き(鋭い角が内側)に装着されていると、外側になった丸みを帯びた角が、溝の壁に対してスロープ(傾斜)のように作用してしまいます。これにより、部品からの圧力がリング自身を押し広げて溝から外れやすくする「分力」を発生させてしまうのです。

一方で、大手止め輪メーカーのオチアイ株式会社の技術資料でも示されているように、正しい向きで装着すれば、鋭い角を持つ平らな面が溝の壁に平らに接触するため、この脱落しようとする力に最大限のせん断抵抗で対抗することができるのです。このわずかな違いが、高負荷時や激しい振動下での信頼性を大きく左右します。

交換部品の選び方と購入時の注意点

Eリングを紛失してしまったり、取り外しの際に明らかな変形をさせてしまったりした場合は、もはや再利用は不可能です。迷わず新品と交換する必要があります。その際、正しいサイズと材質の部品を正確に選ぶことが最も重要です。たとえ0.5mmでもサイズが違えば、全く機能しないか、あるいは装着できてもすぐに外れてしまい、意味がありません。

正しいサイズの特定方法:測るべきは「軸」のみ

交換用のEリングのサイズ(呼び径)を特定するために測定すべき唯一の箇所は、Eリングがはまる「溝の直径」でもなければ、古い「リングの外径」でもなく、Eリングを取り付ける「軸本体の直径(外径)」です。

正確な測定のためには、ノギスなどの測定工具を使用し、軸の外径を0.1mm単位で測定してください。例えば、軸の直径が6.0mmであれば、購入すべきは「呼び径6mm用」のEリングです。Eリングの規格は、この基準となる軸径に合わせて標準化されています。(参考:MISUMI技術情報 E形止め輪の規格と使い方)

絶対にやってはいけない測定方法 ・変形した古いEリングの外径や内径を測る:一度外したリングは、たとえわずかでも伸びたり変形したりしている可能性が高く、全く信頼できる基準になりません。 ・Eリングがはまっていた溝の底の直径を測る:溝はリングがはまり込むために、意図的に軸径よりも細く設計されています。 これらの数値を基準に部品を探すと、ほぼ確実に間違ったサイズを選んでしまうため、絶対に行わないでください。

購入時に確認すべき3つの重要注意点

正しいサイズが特定できたら、部品を購入します。ホームセンターのネジ売り場や、工具専門店、あるいはモノタロウやAmazonなどの通販サイトで簡単に入手できますが、その際にいくつか確認すべき注意点があります。

1. 材質の確認: 一般的なEリングはリン酸塩皮膜処理が施された「ばね用鋼」で作られていますが、バイクの車軸周りなど、常に水に濡れる場所や湿気の多い環境で使われる場合は、錆に強い「ステンレス鋼(SUS304など)」製を選ぶ必要があります。元の部品がどちらの材質かを確認し、基本的には同じものを選びましょう。

2. 入数の確認: Eリングは非常に安価な部品で、多くの場合、複数個が1セットになって販売されています。1つだけしか必要ない場合でも、作業中にまた紛失してしまう可能性を考え、予備としていくつか持っておくと精神的にも非常に安心です。

3. 規格の確認: EリングにはJIS B 2805という日本産業規格が存在します。ほとんどの場合、軸径さえ合っていれば、どのメーカーの製品でも互換性がありますが、非常に高い精度が求められる特殊な用途の場合は、機械のメーカーが指定する純正部品や、特定の規格品が必要なこともあります。

Eリングのサイズが不明な場合の確認方法

「交換が必要なのは分かっているけれど、そもそもこの軸のサイズが分からない」という状況は、特にDIYの現場で頻繁に起こります。特に、ノギスのような専用の測定工具が手元にない場合、正確なサイズを特定するのは一見すると不可能に思えるかもしれません。しかし、いくつかの代替方法を組み合わせることで、かなりの精度でサイズを推測することが可能です。

定規を使ったおおよその直径測定

最も手軽で基本的な方法は、JIS規格の通った金属製の直尺(定規)を軸に正確に当てて、その直径を読み取ることです。ここで重要なのは、安価なプラスチック製の定規は目盛りの精度にばらつきがあるため、信頼性が低いという点です。金属製の定規のゼロ点を軸の端に合わせ、真上から見て目盛りを読み取ります。

この方法は0.5mm単位の正確な測定は困難ですが、Eリングのサイズ(呼び径)は1mm単位で規格化されていることが大半です(例:3mm, 4mm, 5mm, 6mm…)。そのため、定規での測定値が5.2mmや4.9mmなどであれば、その前後の整数値である「おそらく呼び径5mmだろう」と高い確度で推測することができます。

現物合わせという確実な方法

もし、紛失しておらず、かつ大きく変形していない元のEリングが一つでも手元にある場合は、それを持ってホームセンターなどのネジ・ボルト売り場に行き、店頭に並んでいる新品のEリングと直接見比べて同じサイズを探すという、非常に確実な方法があります。パッケージの上から古いリングをぴったりと重ねてみることで、サイズの違いは一目瞭然です。

様々なサイズのEリングが少量ずつ数十種類入った「アソートメントセット」を一つ購入しておくのも、非常に賢い投資です。価格も数百円から千円程度で、頻繁にDIYや機械いじりをする方であれば、工具箱に一つ入れておくだけで、「サイズが分からない」「一つだけ紛失した」といった不意のトラブルに即座に対応でき、作業が中断するストレスから解放されます。

最終手段としての部品の型番からの逆引き調査

もしEリングが使われている製品のメーカー名や正確な型番が分かるのであれば、その製品の「展開図」や「パーツリスト」をインターネット上で探すという方法が、最も確実かつ専門的なアプローチです。メーカーの公式サイトのサポートページなどで、PDF形式で公開されている場合が多く、そこには使用されている全ての部品の正確な呼び径や、メーカーが設定した部品番号が記載されています。

例えば、Googleで「(お使いの製品名や型番) 展開図」や「(型番) パーツリスト」といったキーワードで検索すると、必要な情報が見つかることがあります。これにより、推測ではなく、100%正しいサイズの部品を特定できます。

eリングの外し方:工具なし作業の総まとめ

この記事では、専用工具がない状況でEリングを安全かつ確実に取り扱うための知識と技術を、準備から取り外し、そして再装着に至るまで網羅的に解説しました。最後に、作業の成功と安全を確実にするための最も重要なポイントを、チェックリストとしてまとめます。

- Eリングを外す際の最大の敵は予期せぬ飛散による紛失と目の怪我

- 安全の基本として保護メガネの着用は絶対条件である

- 透明なポリ袋の中で作業することが最も確実な紛失防止策となる

- 一般的な代替工具は先端が薄い小型のマイナスドライバーや精密ピンセット

- 工具がない最終手段としてペーパークリップの加工も可能だがリスクが非常に高い

- てこの原理を応用し、軸を支点にしてゆっくりと均等にこじるのが基本動作

- 一気に力を加えることは変形と飛散を招く最大の原因なので厳禁

- 固着したリングにはまず浸透潤滑剤を使い、時間を置いてから作業する

- 再利用を考えるなら、リングを広げるのではなく、ずらす意識で最小限の力で外す

- Eリングには角が丸い面(ダレ面)と鋭い面(バリ面)があり、正しい向きが存在する

- 再装着時は部品を抑える側に鋭い角(バリ面)が来るようにする

- 交換部品のサイズは、変形したリングや溝ではなく、必ず軸本体の直径を測定して決める

- ノギスがない場合は金属製の定規で測るか、現物を持って店で合わせる

- 取り外した後は、軸と溝をパーツクリーナーなどで徹底的に清掃することが重要

- 清掃後に薄くグリスを塗布することで、次回のメンテナンスが容易になり防錆効果もある

- どんな状況でも、安全と確実性を最優先するなら専用のEリングプライヤーが最善の選択肢である