DIYやメンテナンス作業で何気なく使っているワッシャーですが、その向きについて深く考えたことはありますか?実は、平ワッシャーの向きには裏表の見分け方があり、スプリングワッシャーの向きはどっちが正解かで性能が変わります。

そもそもワッシャーを入れる意味と正しい順番を理解し、ギザ付きワッシャーの向きと緩み止め効果を最大限に引き出すことが重要です。また、ワッシャーはボルト側かナット側か、その正しい位置を知っていますか?向きを間違えると緩むだけでなく、やってはいけない使い方をすると、大切な部品を傷つける原因にもなります。

特に皿ネジに使うワッシャーの向きには注意点があり、プレス加工のダレとバリで判断するコツを知っておくと便利です。この記事では、ワッシャーの種類と向きを一覧で解説し、万が一入れ忘れた場合の効果と対処法まで、あなたの疑問を完全に解決します。

- ワッシャーの基本的な役割と正しい順番

- 種類ごとの正しい向きと見分け方のコツ

- 向きを間違えた場合のリスクと対処法

- 初心者でも分かるワッシャー選びのポイント

ワッシャーの向きの基本と種類ごとの見分け方

- ワッシャーを入れる意味と正しい順番

- 平ワッシャー 向き 裏表の見分け方

- プレス加工のダレとバリで判断するコツ

- スプリングワッシャー 向き どっちが正解?

- ギザ付きワッシャー 向きと緩み止め効果

- ワッシャーはボルト側?ナット側?正しい位置

ワッシャーを入れる意味と正しい順番

ワッシャーを入れる最も大きな意味は、ボルトやナットの締め付け時にかかる力(座面圧)を分散させることにあります。ねじを締め付ける際、ボルトの頭やナットの座面には想像以上に大きな力が集中します。もしワッシャーがなければ、その力は直接、締結する部材(母材)にかかります。

特に相手が木材やアルミニウム、プラスチックのような柔らかい素材の場合、この集中した力によって部材の表面が陥没したり、塗装が剥がれたり、最悪の場合はひび割れを起こしたりする原因となります。ワッシャーを間に一枚挟むだけで、ボルト頭部の小さな接触面積を、ワッシャーのより大きな面積に広げることができます。これにより、単位面積あたりの圧力(座面圧)が効果的に低減され、デリケートな母材を優しく、しかし確実に固定できるのです。しかし、ワッシャーの役割はそれだけにとどまりません。

ワッシャーの5つの重要な役割

- 荷重の分散:前述の通り、部材の陥没(座面陥没)を防ぎ、締結力を安定させます。これが最も基本的な役割です。

- 表面の保護:ボルトやナットを締め付ける際には必ず回転運動が伴います。このとき、座面では大きな摩擦が発生し、ワッシャーがなければ母材の表面を直接削ってしまいます。ワッシャーは、この回転ダメージを一身に引き受ける盾の役割を果たします。

- 緩み止め:スプリングワッシャーやギザ付きワッシャーなど、特定の形状を持つものは、そのばね性や物理的な食い込みによって、振動などによるねじの緩みを積極的に防止する機能を持っています。

- 穴径の調整:母材に開けたボルト穴が、使用するボルトの直径に対して大きすぎる(いわゆる「ばか穴」)場合があります。ワッシャーを使えば、この大きな穴をしっかりと覆い、ボルトやナットが穴に落ち込んだり、中心がずれたりするのを防ぎます。

- 気密性の確保:ゴムや樹脂が組み合わされたシールワッシャーは、締め付けることで変形し、隙間を完全に密閉します。これにより、オイルや水、空気といった流体の漏れを防ぐことができます。

そして、これらの多様な効果を最大限に発揮させるためには、目的や使用するワッシャーの種類に応じた、正しい順番で組み付けることが不可欠です。特に緩み止めワッシャーと平ワッシャーを併用する際の順番は、性能を左右する重要な知識となります。

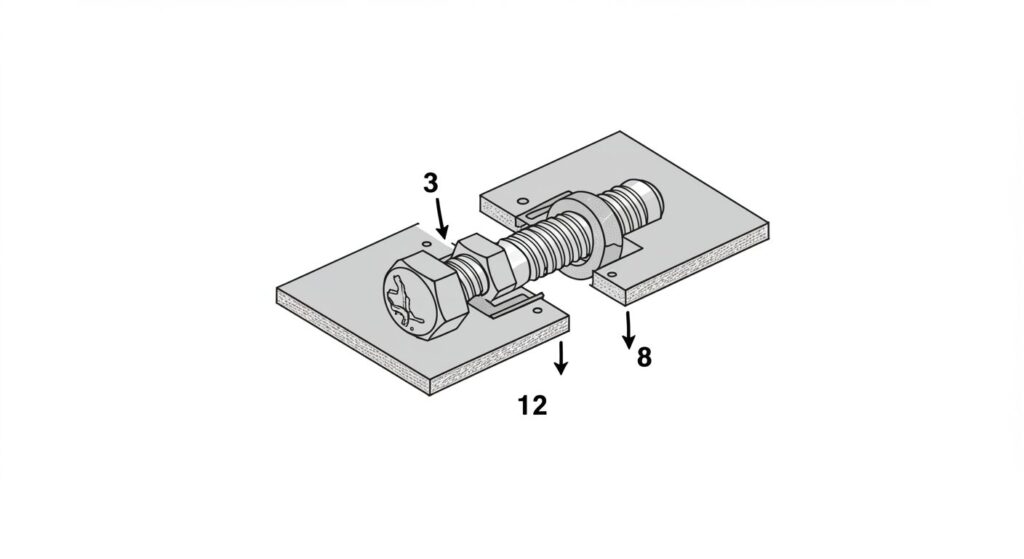

最も基本となる順番:ボルト → 母材 → 平ワッシャー → スプリングワッシャー → ナット

この順番は、まず「平ワッシャー」で母材の表面を回転傷から保護し、その上で「スプリングワッシャー」がナットに直接作用して緩みを防ぐという、それぞれの役割を的確に果たした理想的な組み合わせです。この順番を間違えると、緩み止め効果が半減したり、母材を傷つけたりする原因となるため、必ず覚えておきましょう。

平ワッシャー 向き 裏表の見分け方

一見するとただの平らな円盤で、上下左右の区別などないように思える平ワッシャーですが、実は製造工程に由来する厳密な裏表が存在します。市場に流通しているほとんどの平ワッシャーは、大きな金属の板をプレス機で高速に打ち抜く「プレスせん断加工」という方法で作られています。

この加工方法が、裏表を生み出す根本的な原因です。プレス機の上側の金型(パンチ)が金属板を押し込む際、打ち抜かれる角には「ダレ」と呼ばれる、わずかで滑らかな丸みが形成されます。一方で、下側の金型(ダイ)から押し出された反対側の角には、金属が引きちぎられるようにして分離するため、「バリ」と呼ばれる非常に鋭いささくれ状の突起が残ってしまうのです。この微細な形状の違いが、平ワッシャーの機能的な裏表を定義づけます。

正しい向きは、「ダレ」のある滑らかな表面を、ボルトの頭やナット、そして締結する母材といった座面に当てることです。この原則は、締結の品質を保証する上で非常に重要です。もし逆にバリのある裏面を座面に当ててしまうと、締め付け時にその鋭い突起が座面を削り、傷をつけてしまいます。その傷が腐食(サビ)の起点となるだけでなく、使用中の振動でバリが徐々に潰れることで隙間が生まれ、「初期ゆるみ」と呼ばれる、ねじが緩む根本的な原因を作り出してしまうのです。

たった一枚のワッシャーの、ほんのわずかな向きの違いですが、これが締結部の寿命と信頼性を大きく左右する重要なポイントになります。DIYの際にはぜひ、この裏表を意識してみてください。

プレス加工のダレとバリで判断するコツ

前述の通り、平ワッシャーの向きを正しく判断する鍵は、「ダレ」と「バリ」を正確に見分けることです。最初は難しく感じるかもしれませんが、いくつかのコツを知っていれば、誰でも簡単かつ確実に見分けることが可能です。ここでは、五感を活用した具体的なコツを3つのステップで紹介します。

1. 指先の感覚で確かめる(最も確実な方法)

最も確実で簡単な方法は、指先の鋭敏な感覚を使うことです。ワッシャーの外周を、人差し指の腹でそっと撫でるように一周してみてください。角が滑らかで、何の抵抗もなく「つるん」とした感触であれば、それが表面(ダレ側)です。逆に、少し角が立っていて「ざらっ」とか「がりっ」と、明らかに指先に引っかかるような感触があれば、それが裏面(バリ側)になります。爪の先で軽くこすってみると、バリ側は「カリカリ」という微細な音がして、より違いが分かりやすいでしょう。

2. 光の反射で見る(視覚的な補助)

ワッシャーが小さくて触りにくい場合や、油で汚れている場合には、光の反射を利用した視覚的な判断が有効です。ワッシャーを少し傾け、蛍光灯やデスクライトなどの線状の光源を、その角に反射させて観察します。角が丸いダレ側は、反射した光の線が太く、ぼんやりとした鈍いハイライトになります。一方で、角が鋭く立っているバリ側は、ナイフの刃先のように、反射した光が細くシャープな一本の線となって「キラリ」と鋭く光って見えます。

3. 刻印の有無と向きを確認する

JIS規格に準拠した製品や、信頼性の高いメーカー製のワッシャーには、メーカーのロゴや強度区分、材質などを示す刻印がされている場合があります。(参照:ねじJAPAN JIS B 1256 平座金 解説)一般的に、この刻印が正しく読める面が表面(ダレ側)になるように製造されています。これは、バリが発生する面に刻印を打つと文字が不鮮明になるのを避ける、という製造上の配慮によるものです。刻印があれば、向きを判断する上で非常に信頼できる手がかりとなります。

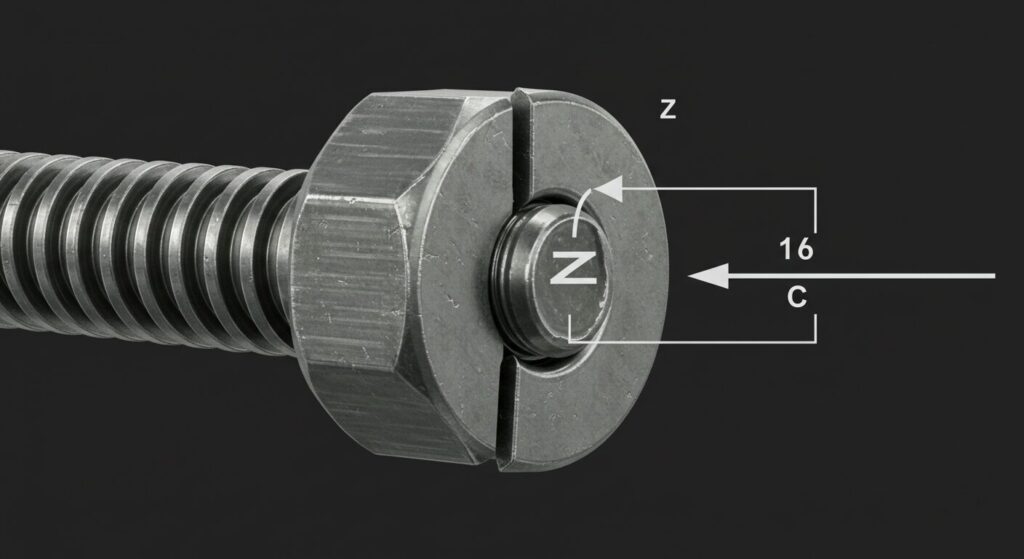

スプリングワッシャー 向き どっちが正解?

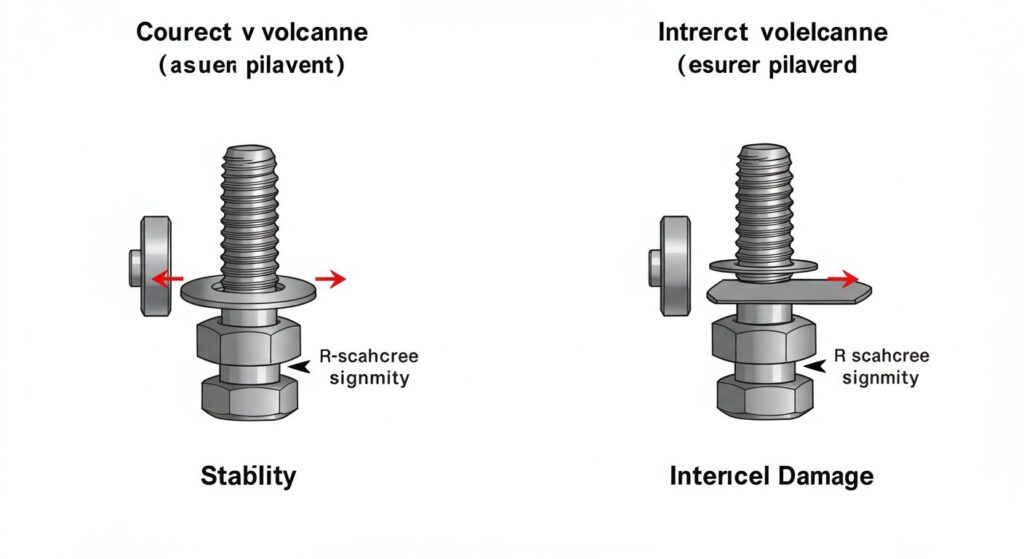

ボルト・ナットの緩み止めとして最も一般的に使用されるスプリングワッシャー(ばね座金)にも、その効果を100%発揮させるための、明確に正しい向きが存在します。スプリングワッシャーは、硬い鋼線を一巻き分だけ切り取って平たくしたような形状をしており、本体には斜めの「切れ目」が入っているのが最大の特徴です。

このワッシャーの緩み止め効果は、主に2つのメカニズムによって成り立っています。一つは、締め付けによって平らに押しつぶされた本体が元に戻ろうとする「ばねの反発力」。もう一つは、切れ目の鋭いエッジがボルト・ナットの座面と母材に食い込む「物理的な抵抗」です。特に後者の「エッジの食い込み効果(アンチローテーション機能)」が緩み止め性能の要となります。

そして、この食い込み効果を最大化する正しい向きは、ナットを上から見て、時計回り(締め付け方向)に切れ目をたどった際に、外側の端が高くなる向き(右上がり)です。アルファベットの「Z」を横にしたような向き、と覚えると分かりやすいかもしれません。

なぜなら、この向きに設置することで、ナットが緩む方向(反時計回り)に回転しようとした際に、座面に食い込んだエッジがクサビのように強く引っかかり、強力な抵抗となって回転を物理的に防いでくれるからです。もし向きを逆にしてしまうと、この重要な食い込み効果が大幅に弱まり、ばねの反発力しか期待できず、本来の緩み止め性能を発揮できません。

スプリングワッシャーの最も重要な注意点

スプリングワッシャーは、一度締め付けられると金属が塑性変形(元の形に戻らない変形)を起こし、ばね性が失われてしまいます。取り外したものを再利用すると、新品時のような緩み止め効果は全く期待できません。そのため、スプリングワッシャーは「一度きりの使い捨て部品」と認識し、分解・再組立の際には必ず新品に交換することが、安全性を確保する上での絶対的な原則です。

ギザ付きワッシャー 向きと緩み止め効果

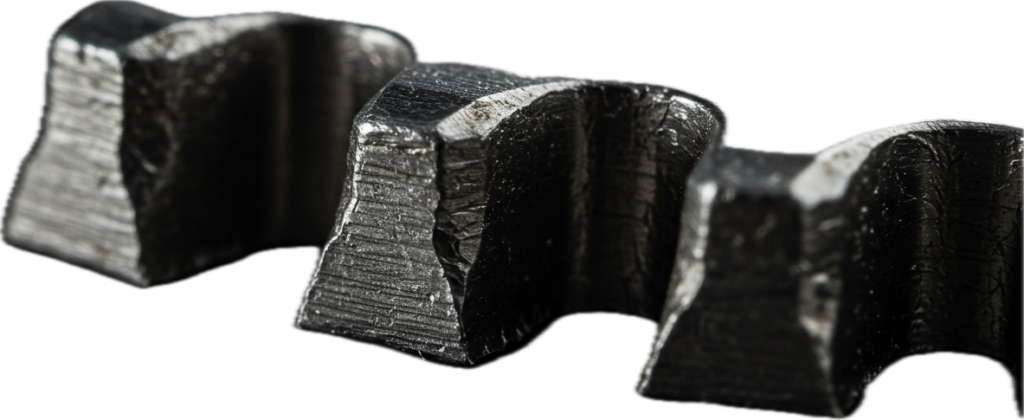

ギザ付きワッシャー(歯付き座金やロックワッシャーとも呼ばれます)は、スプリングワッシャーよりもさらに強力な緩み止め効果を目的として設計された特殊な部品です。その名の通り、ワッシャーの内側(内歯)または外側(外歯)に、多数のねじれた「歯」が設けられており、これが座面にガッチリと食い込むことで、他のどのワッシャーよりも確実な物理的ロックを実現します。

この歯は、単なる平面的なギザギザではなく、一枚一枚がワッシャー本体から斜めに立ち上がるように、一方向に反り返って形成されています。この「反り返り」こそが性能の肝であり、向きを間違えると全く効果がありません。正しい向きは、歯の反り返っている先端側が、ボルトの頭やナット、そして母材の座面に、突き刺さるようにしっかりと接触する向きです。

この向きで締め付けることで、無数の歯が座面に深く食い込み、緩み方向への回転に対して極めて強力な抵抗となります。逆向きに取り付けてしまうと、歯の先端が座面から浮き上がってしまい、全く食い込むことができません。これでは、ギザ付きワッシャーを入れている意味がなくなってしまいますので、取り付け前には必ず向きを確認してください。

ギザ付きワッシャーは、その強力なロック性能と引き換えに、座面を積極的に傷つけるという特性を持っています。塗装面などに使用すると塗膜を完全に剥がしてしまうため、逆にその特性を利用して、塗装された筐体などに電子部品を取り付ける際の「アース(電気的接続)」を確保する目的で意図的に使用されることもあります。

ワッシャーはボルト側?ナット側?正しい位置

「ワッシャーはボルトの頭と母材の間に入れるべきか、それともナットと母材の間に入れるべきか?」これもまた、DIY初心者からベテランまで、多くの人が一度は悩むポイントです。これには、締結の品質を最大限に高めるための明確な原則が存在します。

最も理想的で確実なのは「両側に入れる」ことです。ボルトの頭側とナット側の両方に平ワッシャーを入れることで、両方の座面を完全に保護し、締結荷重を最も均等に分散させることができます。しかし、コストやスペースの制約、あるいは設計上の理由で片側にしかワッシャーを入れられない場合は、「締め付け時に回転させる側の部品の下に入れる」のが基本中の基本です。

例えば、ボルトの頭をスパナで固定し、ナットをレンチで回して締め付ける作業を想像してください。この場合、回転するのは「ナット」です。したがって、ワッシャーはナットと母材の間に入れます。なぜなら、締め付け時に回転する部品と母材が直接こすれ合うと、摩擦によって母材の表面が削れたり、塗装が剥がれたりする「共回り傷」が発生してしまうからです。ワッシャーを回転側に一枚挟むことで、この回転によるダメージをワッシャーがすべて引き受けてくれ、母材は傷つくことなく保護されます。

この原則は、母材を保護するだけでなく、安定した摩擦面を確保することで、トルクレンチを使用してより正確な力(軸力)で締め付けるためにも非常に重要です。常に「どちらが回転するか?」を意識して、ワッシャーの正しい位置を判断しましょう。

ワッシャーの向きで変わる効果と注意点

- ワッシャーの種類と向きを一覧で解説

- 皿ネジに使うワッシャーの向きと注意点

- 向きを間違えると緩む?やってはいけない使い方

- 入れ忘れた場合の効果と対処法

- 総まとめ:正しいワッシャーの向きが重要

ワッシャーの種類と向きを一覧で解説

ここまで代表的なワッシャーを個別に解説してきましたが、世の中には特定の目的のために設計された、さらに多様なワッシャーが存在します。それぞれのワッシャーが持つ独自の役割と正しい使い方を理解することは、より安全で信頼性の高い締結を実現するために不可欠です。ここでは、一般的に使用される主要なワッシャーの種類、それぞれの役割、そして最も重要な「向き」の有無について、一覧表形式で網羅的にまとめました。

| ワッシャーの種類 | 主な役割 | 向きの有無 | 正しい向き・使い方 |

|---|---|---|---|

| 平ワッシャー (JIS B 1256) | 荷重分散、座面保護、穴径調整 | 有り | プレス加工の「ダレ(丸い面)」を座面に当てる |

| スプリングワッシャー (JIS B 1251) | 緩み止め(ばね反力・エッジの食い込み) | 有り | ナット側から見て時計回りに右上がりになる向き |

| 歯付き座金 (JIS B 1255) | 強力な緩み止め(無数の歯による物理的ロック) | 有り | 歯の反り返った先端が座面に接触する向き |

| 皿ばね座金(ベルビルワッシャー) | 高張力ボルトの緩み止め、弾性的な締結 | 有り | 用途に応じて並列・直列など重ね方を工夫する |

| 波形ばね座金(ウェーブワッシャー) | ベアリングの予圧、ガタつき防止、軽負荷の緩み止め | ほぼ無し | 波形の頂点が接触するため、裏表を意識する必要は特にない |

| 舌付き座金(タブワッシャー) | 完全な回り止め(舌を折り曲げて物理的にロック) | 無し | 内舌を軸の溝に合わせ、外舌をナットの側面に折り曲げて固定する |

| シールワッシャー | 液体・気体の漏れ防止(密封機能) | 有り | ゴムや樹脂製のシール面を、密封したい母材側に向ける |

このように、単に「ワッシャー」と言っても、その機能は千差万別です。締結する場所の材質、求められる強度、振動の有無、気密性の必要性などを総合的に考慮し、最適なワッシャーを選択し、それぞれの特性を理解した上で正しく使うことが、プロフェッショナルな仕事の第一歩と言えるでしょう。

皿ネジに使うワッシャーの向きと注意点

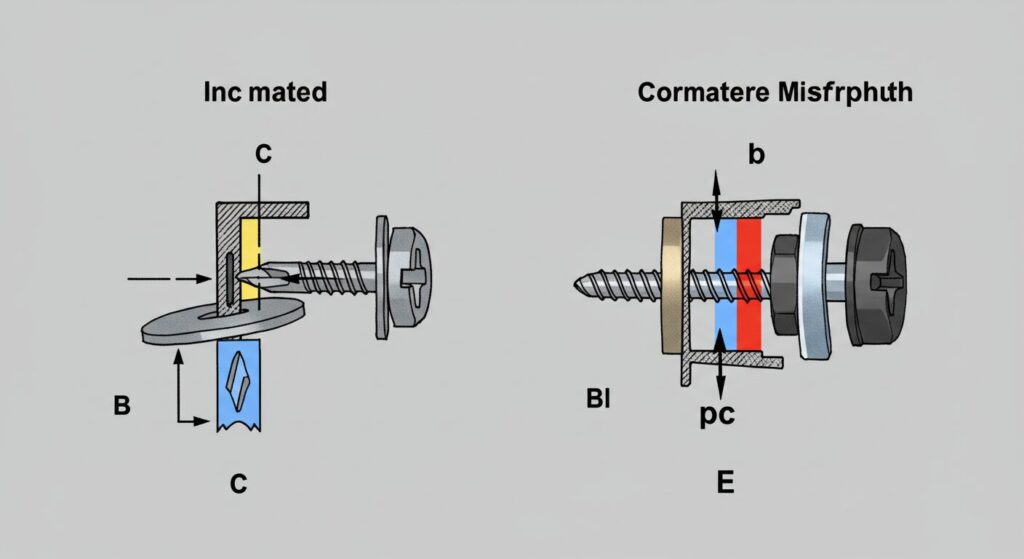

部材の表面から頭部が突出しないため、見た目をすっきりとフラットに仕上げたい場合に使用される「皿ネジ」。この皿ネジは、その特殊な円錐形の頭部形状ゆえに、ワッシャーの選定と使い方には格別の注意が必要です。ここで最も重要な結論からお伝えすると、皿ネジに対して、一般的な平ワッシャーやスプリングワッシャーを組み合わせることは、絶対にやってはいけない間違いです。

その理由は、両者の形状的なミスマッチにあります。皿ネジの円錐形の座面と、平ワッシャーの平らな穴の縁は、幾何学的に「線」または「点」でしか接触することができません。この状態で無理に締め付けトルクをかけると、締結荷重がその非常に狭い一点に極端に集中してしまいます。結果として、高い確率でワッシャーが変形したり、最悪の場合、皿ネジの頭部が耐えきれずに欠けたり、破損したりする危険性があります。また、座面が全く安定しないため、ボルト軸力が正しく作用せず、僅かな振動や衝撃でほぼ確実に緩みが発生します。

皿ネジには、必ず専用設計のワッシャーを使用してください

では、皿ネジにワッシャーを使いたい場合はどうすればよいのでしょうか。答えは、皿ネジの円錐形の頭部に完璧にフィットするように設計された「専用ワッシャー」を使用することです。代表的なものに、皿ネジの頭がすっぽりと収まるようにお椀状にくぼんだ「皿ばね座金(ロゼットワッシャー)」や、母材にザグリ加工ができない場合に使用する「皿用ワッシャー」などがあります。これらの専用品を使うことで、初めて荷重を適切に分散させ、安全で確実な締結が可能になります。使用する際は、皿ネジの頭部角度(通常90°)と、ワッシャーのくぼみの角度が一致していることを必ず確認してください。

向きを間違えると緩む?やってはいけない使い方

ワッシャーは、正しい知識を持って正しく使ってこそ、その真価を発揮する部品です。特に、向きが存在するワッシャーの向きを間違えることは、単に「期待した効果が得られない」というレベルの問題ではなく、かえって緩みや破損の新たな原因を能動的に作り出してしまう極めて危険な行為です。例えば、前述の通り、平ワッシャーのバリ面を座面に当てると、そのバリが潰れることで「初期ゆるみ」が発生します。また、スプリングワッシャーやギザ付きワッシャーの向きを間違えれば、その生命線である緩み止め効果はほぼゼロに等しくなります。

向きの間違い以外にも、プロの現場では絶対に避けるべき「やってはいけない使い方」がいくつか存在します。これらは、ねじ締結の信頼性を根幹から揺るがす重大なミスにつながるため、必ず覚えておきましょう。

【厳禁】ねじ締結の信頼性を損なうワッシャーの間違った使い方

- 緩み止めワッシャーの再利用:スプリングワッシャーやギザ付きワッシャーは、一度締め付けられると塑性変形を起こし、ばね性や歯の鋭さが失われます。これらを再利用しても、新品時のような緩み止め性能は絶対に得られません。緩み止めワッシャーは「使い捨て」が絶対的な原則です。

- ワッシャーの不必要な重ねすぎ:高さ調整などの目的で安易に平ワッシャーを何枚も重ねると、ワッシャー間の滑りや厚みのばらつきが積み重なり、締結部全体の剛性が著しく低下します。結果として、横方向の力に弱くなったり、振動で緩みやすくなったりする原因になります。高さ調整は、適切な長さのボルトを選定するか、専用のカラーやスリーブを使用するのが正解です。

- 不適切な材質の組み合わせ(異種金属接触腐食):例えば、屋外で使用するステンレス製のボルト・ナットの間に、安価な鉄(ユニクロメッキなど)のワッシャーを使用すると、雨水などを介して金属間で電池が形成され、鉄の腐食が急速に進行する「異種金属接触腐食(電食)」が発生します。これにより、錆による固着や、逆に軸力低下による緩みを引き起こします。締結部品は、特別な理由がない限り、同じ材質で統一するのが基本です。(参照:ねじの工房)

入れ忘れた場合の効果と対処法

どれだけ注意していても、人間である以上「うっかり」は起こり得ます。ワッシャーは小さく目立たない部品ゆえに、つい入れ忘れてしまうことは、プロの現場でも稀に発生するヒューマンエラーの一つです。しかし、この小さなミスが、後々大きなトラブルにつながる可能性があることを忘れてはいけません。ワッシャーを入れ忘れると、これまで説明してきた「荷重分散」「座面保護」「緩み止め」といった重要な機能がすべて失われ、様々な悪影響が直接的に発生します。

具体的には、母材が締め付け圧に耐えきれず陥没したり、ボルトが振動で緩んで脱落したり、シールワッシャーの入れ忘れでオイルが漏れたりと、製品の性能低下や安全性の喪失に直結する事態を招きます。もし、組み立て後にワッシャーの入れ忘れに気づいた場合、取るべき対処法はただ一つしかありません。

対処法:いかなる場合も、必ず一度完全に分解し、正規の手順で組み直す。

「少しだけねじを緩めて、できた隙間からワッシャーを滑り込ませる」といった横着で不完全な方法は、絶対にやめてください。一度大きな力で締め付けられたねじは、一度緩めてから再度締め付けても、摩擦係数が変化しているため、新品の状態と同じトルクをかけても同じ軸力が得られるとは限りません。また、無理に隙間から入れようとすれば、ワッシャーが傾いたり、正しい位置に収まらなかったりする可能性が非常に高いです。

面倒だと感じるその気持ちはよく分かります。しかし、その一手間を惜しんだ結果、将来的に重大な事故や故障につながるリスクを考えれば、どちらが賢明な判断かは明らかです。安全と信頼のためには「急がば回れ」が鉄則。入れ忘れに気づいた勇気を称え、必ず分解して正規の手順で完璧にやり直しましょう。

総まとめ:正しいワッシャーの向きが重要

この記事で解説した、ワッシャーの向きと正しい使い方に関する重要なポイントを、最後にチェックリストとしてまとめます。この知識が、あなたのDIYやメンテナンス作業の品質と安全性を、より一層高める一助となれば幸いです。

- ワッシャーの最も基本的な役割は荷重の分散と座面の保護

- 平ワッシャーにはプレス加工に由来する厳密な裏表が存在する

- 角が丸い「ダレ面」をボルト頭やナット、母材などの座面に当てるのが正解

- 角が鋭い「バリ面」を当てると座面を傷つけ初期ゆるみの原因になる

- 裏表の見分け方は指で触るか光の反射で確認するのが最も確実

- スプリングワッシャーはナット側から見て時計回りに右上がりになる向きで使う

- この向きにすることで緩み方向へのエッジの食い込み効果が最大化される

- ギザ付きワッシャーは反り返った歯の先端が座面に突き刺さる向きで使う

- 締結品質を最大化するならボルトとナットの両側にワッシャーを入れるのが理想

- 片側にしか入れられない場合は締め付け時に回転させる側に入れるのが基本

- 頭部が円錐形の皿ネジには平ワッシャーではなく専用の皿用ワッシャーを使用する

- スプリングワッシャーやギザ付きワッシャーは性能が著しく低下するため再利用は厳禁

- 高さ調整目的で平ワッシャーを不必要に重ねすぎると締結剛性が低下するので避ける

- 異種金属接触腐食を防ぐため締結部品の材質はできるだけ統一する

- 万が一ワッシャーを入れ忘れた場合は必ず分解して正規の手順で組み直すことが鉄則