何かを修理したい、組み立てたい、でも手元にペンチがない…そんな不便で困った経験は誰にでもあるでしょう。工具箱がすぐそこにあれば良いのですが、現実はそうもいかないものです。そんな時、多くの人が机の引き出しやペン立てに入っているハサミをペンチ代わりに使えないかと考えますよね。

この記事では、そんな緊急時に役立つ、ハサミをペンチ代わりに安全に使うコツとは何かを、基本から応用まで徹底的に詳しく解説します。また、意外な代用品として爪切りをペンチ代わりに利用する方法や、硬貨などその他のペンチの代用品として使う方法も、具体的なシーンを交えてご紹介。

さらに、布ガムテープや輪ゴムでペンチの機能を補う方法といった、作業の成功率を格段に上げる裏技にも触れていきます。ペンチの代わりになるものを選ぶ際に注目すべき3つのポイントや、何よりも大切な、ペンチの代用品を使う際に絶対に守るべき注意点を深く理解することは非常に重要です。

そもそもラジオペンチとペンチの違いは何ですか?という工具の基本から、ラジオペンチとニッパーの機能を補う代用品の使い分けまで網羅。最終的には、その場しのぎで終わらない長期的な備えとして、携帯に便利なマルチツールの選び方と携帯のコツ、そしてホームセンターや100均で緊急時に購入すべきアイテムまで、あなたの「困った」を知識と技術で解決する情報を完全ガイドします。

- ハサミをペンチ代わりに使う具体的な方法と注意点

- 爪切りやコインなど他の代用品の活用テクニック

- 代用品を安全に選び、正しく使うためのポイント

- 緊急時に買うべき工具や携帯に便利なマルチツール

【ペンチの代わりになるもの】ハサミなど身近なアイテム活用術

- 【ハサミ】をペンチ代わりに安全に使うコツとは?

- 意外な代用品!爪切りをペンチ代わりに使う

- コイン等をペンチの代用品として使う方法

- 布ガムテープや輪ゴムでペンチの機能を補う方法

- ラジオペンチとペンチの違いは何ですか?

【ハサミ】をペンチ代わりに安全に使うコツとは?

ペンチがない時に、最も身近な存在として多くの人が最初に思い浮かべるのがハサミです。結論から言えば、細く柔らかい針金に限定すれば、ハサミでも切断は可能です。しかし、それは正しい知識と使い方を実践した場合に限られ、その方法には明確なコツと、絶対に越えてはならない安全上の限界が存在します。

成功の鍵は、物理の授業で習った「てこの原理」を最大限に活用することにあります。ハサミの刃の先端部分でワイヤーを切ろうとしても、支点からの距離が遠いため力が分散してしまい、ほとんど切断できません。そうではなく、切断したいワイヤーをハサミの刃の付け根、つまり刃を留めているネジ(支点)にできるだけ近い位置にしっかりとセットしてください。この位置が最も力が集中する作用点となり、あなたがハンドルに加える握る力(力点)が効率的に増幅され、最小限の力でワイヤーを切断することが可能になるのです。

切断できる素材の限界と危険性

この方法が有効なのは、あくまで銅線やアルミ線、クラフト用のワイヤー、園芸用の細い針金といった、手で曲げられる程度の柔らかい金属線に限定されます。自転車のブレーキワイヤーやギターの弦、硬いピアノ線、あるいは太いハンガーのような鋼鉄製のワイヤーを切断しようとすると、硬い金属に負けてハサミの刃が欠けたり、折れたりする原因となります。刃が破損すると、その金属片が高速で飛散して目に入るなどの重大な事故につながる危険性があるため、絶対に試みないでください。

また、どのような作業であっても、安全のために保護メガネを着用することを強く推奨します。厚生労働省が定める労働安全衛生規則でも、飛来物により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、保護メガネ等を使用させることが定められています。ワイヤーが予期せず折れて飛んだり、万が一ハサミの刃が欠けたりした場合に、目を守ることは何よりも優先されるべきです。(参照:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」)

意外な代用品!爪切りをペンチ代わりに使う

一見すると非力に見える爪切りですが、実は特定の状況下で非常に優れた切断ツールとしての潜在能力を発揮します。その理由は、爪切りの構造が「複合てこ(二重てこ)」の原理を応用しており、あなたが加えた小さな力を、内部の二つのてこが連続して増幅することで、刃先に非常に大きな力を生み出せるためです。

ハサミが二枚の刃で素材を挟んで「剪断」するのに対し、爪切りは硬い爪(ケラチン)を確実に切断するために設計された「食い切り」または「喰い切り」と呼ばれるタイプの刃物です。刃の材質も硬化鋼が使われていることが多く、このためハサミよりも金属の切断に高い適性を持っているのです。

爪切りの得意な作業

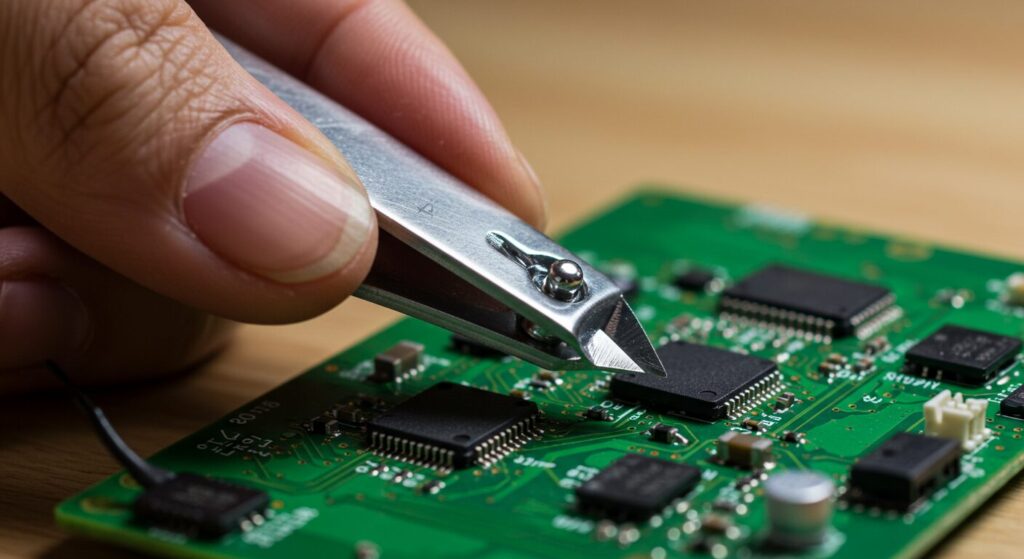

爪切りは、電子工作で使う電子部品の足(リード線)や、細い銅線、プラスチック製の結束バンド、そしてプラモデルのパーツをランナーから切り出すといった、比較的精密な切断作業に非常に有効です。使い方はシンプルで、切断したい箇所を刃で正確に捉え、滑らないように安定した力でハンドルを押し下げるだけです。

もしご家庭の救急箱や化粧ポーチにあるのが、足の爪を切る時などに使われる「ニッパー型」の爪切りであれば、それはもはや代用品ではなく、小型の専用工具そのものです。刃が大きく開き、グリップも握りやすいため、一般的なてこ型の爪切りよりも太いものや硬いものを切断できる可能性が高まります。まずは身の回りを確認してみる価値は十分にあります。

ただし、爪切りも決して万能ではありません。その能力には限界があり、安全に切断できるのは、柔らかい銅線であれば直径1.6mm程度、アルミ線であれば直径2.0mm程度が上限と考えてください。これ以上の太さや、鋼鉄のような硬い素材に挑戦すると、刃が欠けたり本体が破損したりする危険性が非常に高くなりますので、絶対に無理はしないでください。

コイン等をペンチの代用品として使う方法

切断だけでなく、「つかむ」「回す」といった作業もペンチの重要な機能です。特にネジを回したいけれどドライバーがない、といった状況は頻繁に起こります。このような場合、財布やポケットに入っているコイン(硬貨)が、驚くほど多機能な簡易工具として活躍します。

最も一般的で効果的な使い方は、マイナスドライバーの代用です。子供のおもちゃの電池蓋や、カメラの三脚ネジ、一部の家具の簡易的な留め具などで使われている、溝の幅が広いネジを回すのに最適です。成功の鍵は、ネジの溝の幅と深さにぴったりと合う厚さと直径のコインを選ぶことです。1円玉から500円玉まで試してみて、最もガタつきが少ないものを選びましょう。サイズが合わないコインを無理に使うと、ネジの頭を削って潰してしまい(なめてしまい)、二度と回せない状態になるので慎重な選択が求められます。

応用テクニック:2枚のコインで「つかむ」

あまり知られていませんが、コインを2枚使うことで、簡易的なピンセットのように物をつかむことも可能です。親指と人差し指で2枚のコインを、獲物を挟むくちばしのように持ち、てこの原理を利用して先端で対象物を強く挟みます。例えば、指に刺さった小さなトゲを抜くといった、ある程度の力が求められる精密な作業で役立つ場合があります。

また、「曲げる」作業では、硬くて平らなバターナイフの背中や、頑丈な金属製の定規なども代用品として使えます。硬いテーブルの角などに針金を置き、定規で上からしっかり押さえつけながらはみ出した部分を曲げれば、ラジオペンチを使った時のように針金を鋭角に曲げることが可能です。この方法は、一度曲がってしまった針金をまっすぐに伸ばす際にも応用できます。

布ガムテープや輪ゴムでペンチの機能を補う方法

ハサミやコイン、爪切りといった代用品は、本来の工具と比べて小さく、表面が滑りやすいため、うまく力を加えられないという共通の弱点があります。そんな時に役立つのが、家庭やオフィスに常備されていることが多い輪ゴムや布ガムテープです。これらは代用品そのものではなく、その能力を飛躍的に向上させる「補助アイテム」として非常に有効です。

結論として、これらのアイテムは「摩擦力」を人工的に高めることで、代用品の弱点である「滑りやすさ」を克服してくれます。例えば、固く閉まったジャムの瓶の蓋に輪ゴムを巻きつけると、驚くほど簡単に開けられるようになるのと同じ原理です。

具体的な活用法

対象物のグリップ向上:

滑りやすい小さなナットや、少しなめてしまったネジの頭を指で直接回したい場合、対象物そのものに輪ゴムを1〜2本きつく巻きつけるだけで、指との間の摩擦力が劇的に向上し、回しやすくなります。

道具のグリップ向上と疲労軽減:

コインや爪切りなど、小さくて硬い代用品を強い力で使おうとすると、指が痛くなったり滑ってしまったりします。これを解決するのが布ガムテープです。代用品の持ち手となる部分にテープを数周しっかりと巻きつけるだけで、即席の滑り止めラバーグリップが完成します。これにより、より安全に大きな力を加えることが可能になり、手の疲労も軽減できます。

対象物の表面保護:

アクセサリーの修理など、デリケートな部品をコインなどで掴む必要がある場合、部品を傷つけないように、あらかじめ部品自体を布ガムテープで覆っておくというプロのような使い方もできます。テープの粘着面ではなく、布側が部品に当たるように巻くのがコツです。

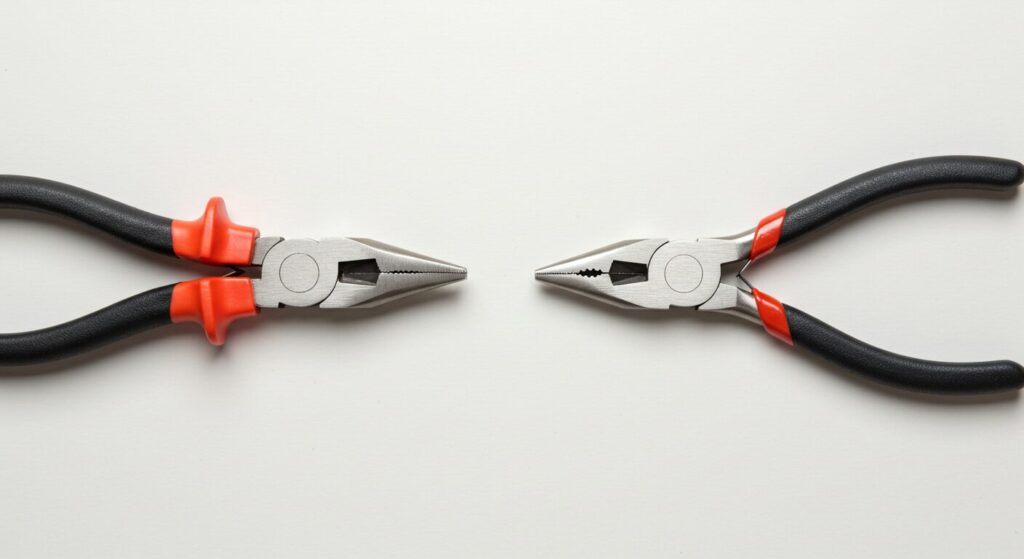

ラジオペンチとペンチの違いは何ですか?

「ペンチ」と一括りにされがちですが、工具の世界ではそれぞれに得意な作業があり、形状も微妙に異なります。特に「ペンチ(正式名称に近いのはコンビネーションプライヤー)」と「ラジオペンチ」は、見た目が似ているようでその役割が大きく異なります。この違いを正確に理解することが、状況に応じた適切な代用品を選ぶための重要な第一歩です。

両者を分ける一番の違いは、先端(専門用語で「あご」や「ジョー」と呼びます)の形状にあります。

| 種類 | 先端の形状 | 主な用途 | 得意なこと | 苦手なこと |

|---|---|---|---|---|

| ペンチ | 太く、短く、頑丈 | 太い針金の切断、ボルトやナットの締め付け・緩め、金属板の折り曲げ | パワー作業。大きな力をかけて物を掴んだり、曲げたり、切ったりすること。 | 細かい部品をつまんだり、狭い場所での作業。 |

| ラジオペンチ | 細く、長く、先細り | 細かい部品の保持、狭い場所での作業、Cリングの取り付け・取り外し、基板作業 | 精密作業。細かいものをつまんだり、奥まった場所を操作したりすること。 | 大きな力をかける作業や、太いものを掴むこと。 |

つまり、「太い針金を切りたい」「ナットをがっちり掴んで回したい」といったパワーが必要な場面では「ペンチ」の代わりを探す必要があり、「細かい部品をつまんで設置したい」「狭い隙間にあるものを取り出したい」といった精密さが求められる場面では「ラジオペンチ」の代わりを探すことになるのです。自分が今どちらの作業をしたいのかを明確にすることで、より適切な代用品を迷わずに見つけ出すことができます。

ペンチの代わりになるもの、ハサミ以外の選択肢と注意点

- ペンチの代わりになるものを選ぶ際の3つのポイント

- ラジオペンチとニッパーを補う代用品の使い分け

- ペンチの代用品を使う際に絶対に守るべき注意点

- 100均で緊急時に購入すべきアイテム

- マルチツールの選び方と携帯のコツ

- ペンチの代わりになるもの、ハサミ利用時の総まとめ

ペンチの代わりになるものを選ぶ際の3つのポイント

いざという時、手元にあるもので何とかしようとする機転は素晴らしいですが、やみくもに道具を選ぶのは非常に危険です。最適な代用品を瞬時に、かつ安全に見極めるためには、状況を冷静に分析するための3つのチェックポイントを常に意識することが何よりも重要になります。

ポイント1:行動との一致(つかむ・曲げる・切る)

まず自問すべきは、「具体的に、今から何をしたいのか?」という作業目的の明確化です。例えば、単に「針金をどうにかしたい」ではなく、「針金を輪の形に”曲げたい”のか」「針金を短く”切りたい”のか」をはっきりさせます。切断が目的なら爪切りやハサミが候補になり、つかんだり回したりする作業ならコインが適しているでしょう。目的を明確にすることで、膨大な選択肢の中から最適なものを効果的に絞り込めます。

ポイント2:抵抗力の評価(素材とサイズ)

次に対象の「手強さ」を客観的に評価します。すべての代用品には、耐えられる力の限界があります。例えば、対象が錆びついて固着したボルトの場合、コインで回そうとしてもコインが曲がるか指を痛めるだけで、成功する可能性は限りなくゼロに近いです。対象が硬い鋼鉄製であったり、太すぎたりする場合、代用品での対応はほぼ不可能と判断するべきです。無理な挑戦は、道具の破損や怪我につながるだけで、非効率かつ危険です。

ポイント3:保全の優先(対象物と道具の保護)

最後に、その作業によって生じる「代償」や「リスク」を考えなければなりません。もし対象物がプラモデルの繊細な部品や宝飾品であれば、硬い金属のコインで直接掴むのではなく、布テープなどで表面を保護すべきです。逆に、代用品がお気に入りのブランドの裁ちバサミのように、あなたにとって価値のあるものである場合、それを針金切りに使って危険に晒す価値があるかを慎重に判断する必要があります。時には、高価な新品の道具よりも、古くて壊れても惜しくない道具の方が、リスクの高い作業の代用品としては「優れている」場合があるのです。

ラジオペンチとニッパーを補う代用品の使い分け

ペンチの仲間には、物を「切る」ことに特化した「ニッパー」という非常に重要な工具もあります。「ラジオペンチ(つかむ・曲げる)」と「ニッパー(切る)」、それぞれの専門的な機能を補うための代用品は、その作業内容によって明確に使い分ける必要があります。

結論として、「精密な操作がしたい」ならラジオペンチの代用、「とにかくきれいに切りたい」ならニッパーの代用を探す、という思考が正しいアプローチです。

作業目的別・最適な代用品の早見表

ラジオペンチの代用(つかむ・曲げる・精密操作):

指では直接つかめない小さな部品を正しい位置に保持したり、ワイヤーの先端を丸めたりといった、繊細な作業が主戦場です。

- 毛抜き・ピンセット: 最も代表的かつ効果的な代用品。細かい部品をつかむ、トゲを抜くといった作業に最適です。

- コイン2枚: 前述の通り、簡易的なピンセットとして機能しますが、保持力はピンセットに劣ります。

- 金属製の定規とテーブルの角: 針金を直線的に、かつ鋭角に曲げる際に役立ちます。

- ペンや瓶: 針金を滑らかな曲線に曲げたい場合に、芯として使えます。

ニッパーの代用(切る・切断):

針金や結束バンドなどを、できるだけきれいな断面で切断することが目的です。

- 爪切り: 細い銅線やアルミ線、結束バンドの切断に非常に有効です。てこの原理で力が入りやすいのが利点です。

- ハサミ: 刃の根元を使えば、柔らかい針金を切断できますが、刃こぼれのリスクが常に伴います。

- 缶切り(一部のタイプ): 一部の古いタイプの缶切りには、ワイヤーカッターの機能を持つものもあります。

このように、自分がこれから行う作業が「操作」なのか、それとも「切断」なのかを意識するだけで、最適な代用品をより素早く、迷うことなく見つけることができるようになります。

ペンチの代用品を使う際に絶対に守るべき注意点

代用品を使うことは、本質的にリスクを伴う行為です。本来の用途とは全く異なる使い方をするため、予期せぬ形で道具が破損したり、対象物を傷つけたり、最悪の場合はご自身が怪我をしてしまう可能性があります。便利さや機転の裏側にある危険性を正しく理解し、安全に作業を終えるために、以下の黄金律を絶対に守ってください。

安全な代用作業のための黄金律

1. 常に保護メガネを着用する

これは最も重要なルールです。代用品はいつ、どのように壊れるか予測できません。特に金属を切断しようとした場合、金属の破片や、破損した道具の一部が高速で飛散する危険性があります。目を保護することは、省略してはいけない絶対的な手順です。

2. 極端な力が必要だと感じたら、即座に中止する

もし作業に「うーん!」と唸るような強い力が必要だと感じたら、その代用品は作業の負荷に耐えられていません。そこで無理な力を加えれば、道具と対象物を破壊し、滑った手で壁を殴ったり、あなた自身が負傷したりするだけです。その方法が間違いであることを認め、潔く諦める勇気も時には必要です。

3. 通電中の回路には絶対に使用しない

電気コンセントの修理や、家電製品の内部など、電気が流れている可能性があるものに、代用品を使用することは絶対にやめてください。電気工事士が使う工具には、感電を防ぐための絶縁処理が施されています。代用品は金属がむき出しのものが多く、感電による重傷や火災の危険性が非常に高いため、決して使用してはいけません。(参考:東京電力パワーグリッド「電気設備の安全な取扱い」)

4. 手を保護し、安定した体勢で作業する

できれば作業用手袋を着用するか、代用品の持ち手に布テープを巻くなどして、手を保護しましょう。また、不安定な足場や無理な体勢での作業は、滑りや転倒による事故の元です。必ず安定した場所で、落ち着いて作業を行ってください。

これらの注意点を守ることが、安全に緊急事態を乗り切るための大前提となります。

100均で緊急時に購入すべきアイテム

様々な代用品を試したけれど歯が立たない、でも本格的な高価な工具を買うほどではない。そんなDIY初心者や、たまにしか工具を使わない方が直面するジレンマを鮮やかに解決してくれるのが、ダイソーやセリアといった100円ショップの工具コーナーです。緊急事態を乗り切るための一時的な使用であれば、驚くほどのコストパフォーマンスを発揮します。

もちろん、プロが毎日使うような高い耐久性や精度はありません。しかし、「この一回だけの作業」や「今後の念のための備え」としてツールボックスの片隅に置いておくには、十分すぎる性能と価値を持っています。

緊急時に頼れる!厳選100均工具リスト

ミニニッパー / ミニラジオペンチ:

細いワイヤーの切断や、精密な部品をつかむ作業で大活躍します。特にバネ(スプリング)付きのモデルは、ハンドルが自動で開くため連続作業が非常に楽でおすすめです。DIYや手芸の第一歩として最適です。

潰れたネジも回せるペンチ(ネジザウルス系):

ネジの頭をなめてしまってドライバーが効かなくなった、という絶望的な状況を救う特殊なペンチです。縦溝が切られた先端で、潰れたネジの頭をがっちり掴んで回すことができます。この機能を持つ専門工具が数百円で手に入るのは、まさに破格と言えるでしょう。

ミニモンキーレンチ:

小さなボルトやナットを回す際に非常に便利です。ペンチで無理に回してボルトの角を丸めてしまう(なめてしまう)失敗を防ぎ、はるかに確実で安全に作業できます。一家に一本あると何かと重宝します。

最近の100円ショップの工具は本当に品質が向上していて、専門家が見ても驚くことがあります。特に、使用頻度が極端に低い特殊な工具(例えば、ごく小さな六角レンチセットなど)こそ、まずは100円ショップで探してみる価値は大いにありますよ。緊急用のミニ工具セットを100均グッズで自作しておくのも、賢い防災対策の一つかもしれませんね。

マルチツールの選び方と携帯のコツ

これまで、ペンチがない緊急時の様々な「対症療法」について解説してきましたが、最もスマートで効果的な解決策は、そもそも代用品に頼る必要がない状況を日常から作り出しておくことです。それを最小の荷物で実現してくれるのが、キーホルダーやカバンに付けておける「マルチツール」です。

これはもはや代用品ではなく、複数の工具の機能が一つに凝縮された、日常的に持ち歩ける「手のひらサイズのツールボックス」と言えます。

ペンチ(プライヤー)が主役のモデルを選ぶ

マルチツールには、ナイフが主体のアーミーナイフ型や、薄いカード型のものなど様々な種類が存在しますが、ペンチの代用を第一に考えるなら、頑丈なプライヤー(ペンチ)が中心に設計されたモデルを選びましょう。多くのモデルで、先端が細くなったラジオペンチ部分と、根元のより強力なペンチ部分が一体化しており、多くの場合、付け根にはワイヤーカッター機能も標準で備わっています。

サイズと機能の最適なバランスを見つける

機能性とサイズ・重量はトレードオフの関係にあります。自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。

・キーホルダーサイズ:常に鍵などと一緒に持ち歩きたいなら、LEATHERMAN (レザーマン)の「Squirt (スクォート)」のような小型モデルが最適です。小さいながらも本格的なプライヤーを備えています。

・フルサイズ:リュックサックや自動車のグローブボックスに常備するなら、同社の「Wave+ (ウェーブプラス)」のような、より多くのツールを備えたモデルが、キャンプや本格的なDIYまで、より多くの状況に対応できます。

信頼できるブランドの優れたマルチツールへの初期投資は、決して安い買い物ではないかもしれません。しかし、それは将来あなたが遭遇するであろう、数え切れないほどの小さな「困った」をスマートに解決してくれる、最も賢明な「備え」の一つなのです。

ペンチの代わりになるもの、ハサミ利用時の総まとめ

この記事では、ペンチがないという緊急時に、ハサミをはじめとする身近な代用品を安全かつ確実 に使うための知識と技術を網羅的に解説しました。最後に、作業の成功と安全を確実にするための最も重要なポイントを、チェックリストとしてまとめます。

- ハサミをペンチ代わりに使う際は支点に近い刃の根元で切る

- ハサミで切断できるのは銅線など柔らかい金属線のみ

- 鋼鉄製の硬いワイヤーを切ると刃が破損し危険

- 爪切りは複合てこの原理で意外な切断力を発揮する

- コインは溝の幅が広いネジのマイナスドライバー代わりとして優秀

- 輪ゴムや布テープは代用品のグリップ力を高める補助具

- ペンチはパワー作業、ラジオペンチは精密作業用と役割が違う

- 代用品を選ぶ際は「目的」「対象の硬さ」「保護」の3点を考える

- 少しでも無理な力が必要な場合は作業を中止する勇気を持つ

- 安全のため保護メガネの着用はどのような作業でも絶対条件

- 通電しているものに金属製の代用品は感電の危険があり絶対に使わない

- 100円ショップの工具は一度きりの緊急時に非常に役立つ

- 潰れたネジを回す特殊なペンチも100均で購入可能

- マルチツールは代用品に頼らないための最も賢明な備え

- マルチツールを選ぶならプライヤーが中心のモデルが良い