DIYで壁の設置や補修をする際、石膏ボードの扱いに戸惑っていませんか?この記事では、そもそも石膏ボードとは何かという基本的な特徴と扱う際の注意点から、カッターを使った石膏ボードのまっすぐな切り方のコツ、コンセント用の四角い穴あけはどうやるのか、といった具体的な加工方法を丁寧に解説します。

さらに、多くの人が悩む「なぜ石膏ボードにネジが効かない?」という構造的な理由を解き明かし、石膏ボードのネジがぐらぐらする時の応急処置方法や、確実にネジを効かせる下地の探し方、そして石膏ボード用アンカーの種類と耐荷重に合わせた選び方まで、固定に関する悩みを解決に導きます。

また、石膏ボードの基本的な貼り方と手順、厄介な粉塵対策と後始末のポイント、失敗した際の石膏ボードの穴埋め方法まで、DIYの一連の流れを網羅的にサポートします。

- 石膏ボードの正しい切断と穴あけの全手順

- ネジが効かない根本原因と下地の探し方

- アンカーの種類と重さに応じた最適な選び方

- 粉塵対策から穴埋め補修までの実践テクニック

【基本編】石膏ボード切り方からネジを効かせる準備まで

- そもそも石膏ボードとは?特徴と扱う際の注意点

- 石膏ボードのまっすぐな切り方のコツ

- コンセント用の四角い穴あけはどうやるの?

- 石膏ボードの基本的な貼り方と手順

- 粉塵対策と後始末のポイント

そもそも石膏ボードとは?特徴と扱う際の注意点

DIYで壁や天井を作る際に最も一般的に使われる材料が「石膏ボード」です。しかし、その特性を正しく理解せずに作業を進めると、後々の加工や固定で思わぬ失敗をする原因となります。まずは、この身近でありながら奥が深い建材について、その本質から知識を深めましょう。

結論として、石膏ボードは焼石膏(硫酸カルシウム)を主成分とする硬い芯材を、両面から特殊な厚紙でサンドイッチ状に挟んだ板状の建材です。安価で大量生産が可能であり、施工性にも優れるため、現代の多くの住宅で内壁や天井の下地材として広く利用されています。このシンプルな構造が、石膏ボードの優れた長所と、DIYで注意すべき弱点の両方を生み出しているのです。

石膏ボードの主な長所

- 耐火性:石膏ボードの最も重要な特性の一つです。芯材である石膏には、その質量の約21%にも及ぶ「結晶水」が安定した形で含まれています。火災時に高温にさらされると、この結晶水が熱分解によって水蒸気として放出され、温度の上昇を遅らせる働きをします。これにより、火災の延焼防止に大きく貢献するため、法律で定められた防火材料としても認定されています。(出典:一般社団法人 石膏ボード工業会)

- 遮音性:材料自体の密度が高いため、音エネルギーを伝えにくくする性質があります。より高い遮音性が求められる場合は、ボードを二重に張ったり、壁の内部に吸音材(グラスウールなど)を充填したりすることで性能を高めることができます。

- 施工性:特殊な電動工具を必要とせず、カッターナイフのような手工具で容易に切断・加工ができます。この優れた加工性は、現場での作業効率を大幅に向上させ、プロだけでなくDIYユーザーにとっても大きなメリットです。

- 寸法安定性:木材などと比べて、温度や湿度の変化による伸縮や反りが非常に少ないという特徴があります。そのため、壁紙(クロス)のひび割れや塗装の剥がれが起きにくく、仕上げ材の下地として非常に安定しています。

一方で、石膏ボードを扱う上で必ず知っておかなければならない弱点も存在します。これらを無視すると、取り付けたものが落下したり、壁が損傷したりする原因となります。

石膏ボードの主な弱点(注意点)

- 衝撃への弱さ:石膏の芯材は硬いですが「脆い」という性質があります。硬いものが点や線で集中して当たると、簡単にへこんだり穴が開いたりします。家具の角をぶつけたり、物を強く当てたりしないよう注意が必要です。

- ネジ・釘が効かない:DIYにおける最大の課題です。柔らかく脆い石膏の芯材は、ネジのねじ山をしっかりと保持することができません。詳細は後述しますが、この弱点を克服する方法を知ることが、石膏ボードDIYの成功の鍵となります。

- 耐水性の低さ:標準的な石膏ボードは水分に非常に弱いです。湿気の多い場所や水濡れによって芯材が柔らかく膨張し、カビの発生を引き起こす可能性があります。一度水分を含むと、乾燥しても元の強度が回復しないため、キッチンや洗面所などでは耐水タイプのボードを使用する必要があります。

このように、石膏ボードは多くの利点を持つ一方で、衝撃や水分、そしてネジの保持力に弱いという明確な特性があります。この「脆さ」を理解し、それを前提とした正しい切り方や固定方法を学ぶことが何よりも重要です。

石膏ボードのまっすぐな切り方のコツ

石膏ボードの切断と聞くと、丸のこなどの電動工具が必要だと思うかもしれませんが、実は切れ味の良い大型カッターナイフ1本あれば、驚くほど迅速かつ綺麗に作業できます。これは「スコア&スナップ」法と呼ばれるプロも日常的に使う基本的なテクニックで、石膏ボードの「硬くても脆い」という性質を逆に利用した、非常に合理的な方法です。

ステップ1:正確な測定と墨付け(マーキング)

全ての作業の精度は、この最初の工程で決まります。「測って、印を付ける」という単純な作業ですが、決して疎かにしてはいけません。切りたい寸法をメジャーで正確に測り、最低でも2箇所に印を付けます。そして、T定規や長さのある金属製の定規を印に当て、動かないようにしっかりと押さえながら、鉛筆でシャープな線を引きます。この線を「墨付け(すみつけ)」と呼びます。

ステップ2:スコアリング(切り込みを入れる)

墨付けした線に沿って、定規をがっちりと固定したまま、大型のカッターナイフで力強く、そして迷わずに一度で切り込みを入れます。この時、ボードを完全に切断しようとする必要は全くありません。目的は、表面の厚紙を完全に切り裂き、中の石膏の芯材に深さ2〜3mm程度のV字の溝を作ることです。この切り込み作業を「スコア」と呼びます。弱い力で何度もなぞるより、一度でしっかり切り込む方が綺麗な仕上がりになります。

ステップ3:スナップ(折り曲げる)

スコア(切り込み)を入れた線を作業台の端や角材などの直線的なものに合わせ、ボードの裏側から両手で「パキッ」と素早く、かつ均等に力を加えて押し下げます。てこの原理を利用するイメージです。すると、ボードは切り込みに沿って、まるでガラスに傷を入れて割るように、驚くほどきれいに一直線に折れます。

ステップ4:裏紙の切断

最後に、折れた部分でブラブラと繋がっている裏側の紙を、カッターナイフで切り離せば切断は完了です。この方法なら、電動工具を使った時のように大量の粉塵をまき散らすことなく、迅速かつ正確に作業を進めることができます。

カッターの刃は、必ず切れ味の良い新しいものを使ってください。切れ味が悪いと表面の紙が綺麗に切れずに毛羽立ってしまい、後のパテ処理などで仕上がりが汚くなる原因になりますよ。ケチらずに交換するのがプロのコツです!

コンセント用の四角い穴あけはどうやるの?

壁に石膏ボードを貼った後に、コンセントやスイッチのボックス部分に合わせて四角くくり抜く作業は、DIYの中でも特に精度が求められる工程です。ここでは、最も一般的で確実な手工具を使った方法を詳しく解説します。この作業には「引き廻し鋸(ひきまわしのこ)」という、先端がキリのように鋭く尖った細身ののこぎりを使用します。

ステップ1:正確な位置の墨付け

まず、壁の中に設置されているコンセントボックスの正確な位置と寸法を測定し、ボードの表面に鉛筆で四角い切り抜き線をはっきりと描きます。可能であれば、ボックスそのものを壁に当てて、周囲をなぞるように型を取ると、より間違いがありません。上下左右の水平・垂直を、差し金などを使って確認することも重要です。

ステップ2:始点の穴を開ける

描いた四角い線の内側に、引き廻し鋸の刃が入るための「きっかけ」となる穴を開けます。電動ドリルがあれば最も簡単ですが、なければプラスドライバーの先端を押し当てて、グリグリと少しずつ回すように力を加えるだけでも、石膏は脆いので十分に穴を開けることができます。

ステップ3:線に沿って慎重に切り進める

始点の穴からのこぎりを差し込み、描いた線の上をなぞるように、慌てずゆっくりと切り進めます。引き廻し鋸には様々な種類がありますが、のこぎりを「押し出す時」に切れるタイプの刃(押し切り刃)を使うと、ボード表面の紙がめくれにくく、バリの少ないきれいな切断面が得られます。線をはみ出すと隙間ができてしまうため、特に角の部分は慎重に作業しましょう。

ちょっとしたプロの技:四隅のドリル加工

もし切り抜くサイズが大きい場合や、より精度を求めたい場合は、最初に墨付けした四角形の四隅の内側に、ドリルで少し大きめの穴を開けておくというテクニックがあります。そして、その穴同士を繋ぐようにのこぎりで切っていくと、角をオーバーカットすることなく、非常にきれいに仕上げることができます。

石膏ボードの基本的な貼り方と手順

寸法通りにカットした石膏ボードを、壁の骨組みである下地(木材または軽量鉄骨)に取り付ける作業は、いくつかの重要な原則とビスの打ち方を知っていれば、決して難しいものではありません。ここで仕上がりの良し悪しを分けるポイントは、「貼る順番の鉄則」と「ビスを打ち込む深さの管理」の2点に集約されます。

作業の順番:常に天井が先、壁は後

これはプロの現場では絶対とされるルールです。部屋の壁と天井の両方にボードを貼る場合、必ず天井から先に施工し、その後に壁のボードを貼ります。なぜなら、先に天井を貼ることで、壁のボードを床から天井のボードに突き当て、少し押し上げるような形で固定できるからです。これにより、壁と天井が接する「入隅(いりすみ)」部分が強固に支持され、後のパテ処理でのひび割れや隙間といった不具合を根本的に防ぐことができます。

ビス留めの技術:深さが全てを決定する

石膏ボードの固定には、頭がラッパ状(ビューグルヘッド)になった「石膏ボード用ビス(コーススレッド)」を使用します。下地のある場所に対して、外周部は15cm程度、中間部は20cm程度の間隔で均等に打ち込んでいきましょう。

ここで最も重要かつ、初心者が最も失敗しやすいのが、ビスを打ち込む深さです。

ビスの打ち込みすぎは致命的な失敗!

ビスの頭は、ボードの表面の紙を突き破らずに、表面から0.5mm〜1mm程度わずかに沈んでいるのが理想的な状態です。このわずかな窪みに後でパテを充填して平らにします。もしビスを打ち込みすぎて表面の紙が破れてしまうと、ビスは強度保持の役割を担う紙から外れ、脆い石膏の芯材にしか効いていない状態となります。これでは保持力をほとんど失ってしまい、固定した意味がありません。

この繊細な深さ管理を行うには、締め付けトルクを調整できるクラッチ機能付きの電動ドライバーの使用が不可欠です。また、「石膏ボード用ビット」という、一定の深さまで沈むと自動で空転する専用の先端工具を使うと、誰でも簡単にプロのような完璧な深さでビスを打ち込むことができます。

粉塵対策と後始末のポイント

石膏ボードの加工で避けては通れないのが、大量に発生する白い粉塵です。この粉塵は非常に粒子が細かく、一度舞い上がると空気中に長時間漂い、対策をしないと家中に拡散してしまいます。そうなると後片付けが大変なだけでなく、吸い込むことで健康に影響を及ぼす可能性も指摘されています。プロの現場では、後片付けの労力を最小限にするため、「いかに粉塵を発生源から広げないか」という予防的な対策を徹底しています。

作業前の準備:「養生」で作業空間を完全に隔離する

最も効果的で重要なのが、作業エリアを他の空間から物理的に隔離することです。これを建築現場では「養生(ようじょう)」と呼びます。

- 部屋の密閉:作業する部屋のドアというドアを閉め、その隙間や、エアコンの通風口などを、マスカー(ビニールシートとテープが一体化したもの)や養生テープで目張りして、空気の流れを完全に遮断します。

- 床や家具の保護:作業エリアの床はもちろん、移動できない家具なども、ビニールシートやブルーシートですっぽりと覆い、粉塵が付着しないように保護します。

- 個人用保護具(PPE):粉塵から自身の体を守ることも忘れてはなりません。厚生労働省も定めるように、粉じん作業においては適切な防じんマスクの着用が極めて重要です。また、眼を保護するための保護メガネも必須です。

清掃道具の正しい選択と手順

発生してしまった粉塵を回収する際には、使う道具の選択が決定的に重要です。

家庭用掃除機の使用は絶対にNG!

石膏の微細な粉塵は、一般的な家庭用掃除機の紙パックやフィルターの目を通り抜けてしまい、排気口からより細かい粒子となって室内に再飛散します。さらに、モーター部分に粉塵が侵入して目詰まりを起こし、掃除機本体が故障する直接的な原因になります。必ず、業務用の集塵機(ショップバック)やサイクロン式のクリーナーを使用してください。

完璧な後始末のためには、以下の3段階の清掃プロセスが効果的です。

- 一次清掃(吸引):まず、大きなゴミや切りくずをほうきで静かに集めて処分した後、集塵機で床や壁など、目に見える範囲の粉塵を徹底的に吸い取ります。

- 二次清掃(拭き取り):集塵機だけでは取りきれない最も細かい粒子を捕らえるため、固く絞った濡れ雑巾やマイクロファイバークロスで、壁、床、窓枠など全ての表面を丁寧に拭き上げます。これがプロとアマチュアの仕上がりを分ける重要な工程です。

- 最終清掃(仕上げ吸引):全体が完全に乾燥した後、拭き掃除で集められたり浮き上がったりした残りの粉塵を、もう一度全体に集塵機をかけることで、ほぼ完璧にクリーンな状態に仕上げることができます。

【応用編】石膏ボード切り方より重要!ネジを効かせる全知識

- なぜ石膏ボードにネジが効かない?構造的理由

- 確実にネジを効かせる下地の探し方

- 石膏ボード用アンカーの種類と耐荷重での選び方

- 石膏ボードのネジがぐらぐらする時の応急処置方法

- 石膏ボードの穴埋めと補修の基本

- 石膏ボード切り方とネジを効かせる方法の総まとめ

なぜ石膏ボードにネジが効かない?構造的理由

DIYで棚などを取り付けようとして、「しっかり締めたはずのネジが、少し力を加えただけで抜けてしまった」「ネジが空回りしてぐらぐらする」という経験をした方は非常に多いのではないでしょうか。この一見不可解な現象の根本原因は、前述した石膏ボード自体の構造的な脆さにあります。

結論から言うと、石膏ボードの芯材は、本質的には圧縮して固めた「もろい粉の塊」であり、ネジのねじ山を保持するための構造的な強度を全く持っていません。これを理解するために、木材との違いを考えてみましょう。

木材にネジを打ち込むと、ネジ山は木の強靭な繊維を切り裂き、その繊維がバネのようにネジ山に食い込んで、強力な摩擦力と圧縮力を生み出します。これが、ネジが木材に「効く」原理です。

しかし、石膏ボードの場合、回転するネジ山は、それに抵抗する繊維構造がないため、周りの脆い石膏をただ削り取って粉状にしてしまいます。その結果、ネジの周囲には、ネジ自身が作り出した粉のポケット(空間)ができるだけで、ねじ山を掴んで支えるための力が全く働きません。まるでチョークの粉の山にネジを立てようとするようなものです。このため、わずかな引き抜き荷重や、日常的な振動が加わるだけで、ネジは簡単に抜け落ちてしまうのです。この物理的な原理を理解することが、全ての解決策の出発点となります。

確実にネジを効かせる下地の探し方

タオル掛け以上の重さがかかるもの、例えば飾り棚や手すり、大型の鏡、テレビの壁掛け金具などを安全に取り付ける場合、最も正しく、そして唯一確実な方法は、石膏ボードの裏側にある「下地(したじ)」と呼ばれる構造材(木製の柱や梁、または軽量鉄骨)に直接、長いネジを到達させて固定することです。

日本の木造住宅では、建築基準法に基づいて柱などが規則的に配置されており、下地は中心から中心までの距離(芯々寸法)が通常303mmまたは455mmの間隔で入っています。そのため、1本見つけることができれば、その左右にある他の下地のおおよその位置も予測できます。下地を探すには、いくつかの方法があり、それぞれに一長一短があります。

| 探し方 | 方法と原理 | メリット | デメリット | おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|

| 打診(叩く) | 壁を指の関節で軽くコンコンと叩き、音の変化で探す。下地の上は「コツコツ」と詰まった低い音、中空部分は「ポンポン」と響く軽い音がする。 | 道具が不要で、いつでもどこでも試せる。 | 経験と勘が頼り。正確性に欠け、断熱材の有無などにも影響される。 | ★☆☆☆☆ |

| 磁石 | ネオジム磁石などの強力な磁石を壁に滑らせ、ボードを固定している鉄製のビスを探し出す。ビスがある場所には必ず下地がある。 | 安価で壁を一切傷つけない。ビスの位置をピンポイントで特定できる。 | ビスの位置しか分からず、下地の正確な幅や縁は不明。 | ★★★☆☆ |

| 針式下地探し | 非常に細い針を壁に刺し、手応えで下地の有無を直接確認する。中空部では針が抵抗なく貫通するが、下地に当たるとそこで止まる。 | 下地の「縁」と「中心」を最も正確に特定できる。残る穴も画鋲程度で非常に小さく目立たない。 | 壁に物理的な小さな穴が開く。 | ★★★★★ |

| 電子式センサー | 壁裏の密度の変化を静電容量で感知し、音や光で下地の位置を知らせる。 | 壁を傷つけることなく、広範囲を迅速に探査できる。壁内にある電線(活線)や金属管を警告する安全機能付きのモデルもある。 | 比較的高価。センサーの精度にばらつきがあり、壁の構造によっては誤作動することもある。 | ★★★★☆ |

DIYで確実性を求めるなら、「針式下地探し」が最もおすすめです。まず打診や磁石でおおよその見当をつけ、最後に針式で下地の両端を正確に特定するという合わせ技が、プロも実践する最も確実な方法です。

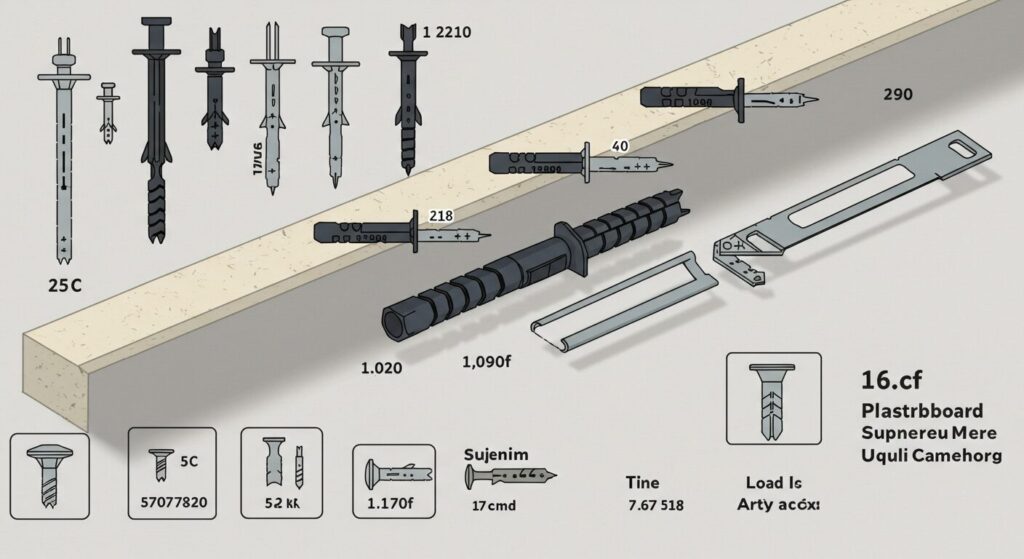

石膏ボード用アンカーの種類と耐荷重での選び方

ネジを取り付けたい壁の真裏に、どうしても都合よく下地がない場合は、「石膏ボード用アンカー」という特殊な部材を使用します。アンカーは、石膏ボードの裏側というアクセスできない空間で巧みに形状を変化させることで、ネジの保持力を劇的に高めるための重要なアイテムです。取り付ける物の「重さ(耐荷重)」と「求められる信頼性」によって、適切な種類を正しく選ぶことが非常に重要です。

主なアンカーの種類と特徴

アンカーには無数の製品がありますが、その作動メカニズムによって、主に以下の3つのカテゴリーに大別されます。

| 種類(機構) | 仕組み | 代表的な製品例 | 施工方法 | 主な用途(耐荷重の目安) |

|---|---|---|---|---|

| ねじ込み式 | アンカー本体に切られた大きなねじ山で、石膏の芯材に広く食い込ませて固定する。 | カベロック、トグラー(ねじ込みタイプ) | 下穴不要な製品が多く、施工が最も手軽。 | 軽量物(カーテンレール、タオル掛け、額縁など / 〜10kg) |

| 拡張式(プラグ) | ドリルで開けた下穴にプラグを差し込み、ネジを締め込むことでプラグが内部で拡張し、穴の内壁に強く圧着して固定する。 | フィッシャー デュオパワー | 指定された径の下穴が必要。 | 軽量物(時計、軽量な照明器具など / 〜10kg) |

| 開脚・トグル式 | 最も強度が高いタイプ。下穴から壁の裏側へ金属製の羽やトグル(棒状の部品)を挿入し、それが裏側で90度回転したり、傘のように開いたりして、ボードを「面」で挟み込むようにがっちり固定する。 | ボードアンカー、ITハンガー、トグラー(中空壁用) | 比較的大きな下穴が必要。 | 中〜重量物(エアコン室内機、重い棚、手すりなど / 10kg以上) |

注:記載の耐荷重はあくまで一般的な目安です。安全のため、必ず使用する製品のパッケージに表示されている最大引抜強度やメーカーの技術資料を確認し、十分な安全マージン(通常は耐荷重の3倍以上)を持った製品を選定してください。製品の詳細は、若井産業株式会社のような専門メーカーの公式サイトで確認することをおすすめします。

アンカー選びの絶対的な基本方針

まず下地を探すことが常に最優先です。下地への固定が最強であることに変わりはありません。下地が利用できない場合に限り、取り付ける物の重さを慎重に考慮してアンカーを選びます。軽量物なら手軽な「ねじ込み式」で十分な場合も多いですが、少しでも不安がある場合や、絶対に失敗したくない中量物以上の固定には、施工に一手間かかっても、圧倒的な強度と信頼性を誇る「開脚・トグル式」を選択するのが、安全を確保するための賢明な判断です。

石膏ボードのネジがぐらぐらする時の応急処置方法

一度効かなくなってしまったネジ穴や、経年で少し緩んでしまったネジ穴は、壁に大きな穴を開けてしまう前に、簡単な方法で強度を復活させることができる場合があります。これはあくまで軽量物に限った応急処置ですが、知っておくと非常に便利です。

最も確実:木工用ボンドと爪楊枝を使った補修法

これは昔から行われている、最も手軽で効果的な補修方法です。木工用ボンドが乾燥すると、木の繊維を固めて新たな芯材を作り出します。

- 清掃:まず、ぐらぐらになったネジ穴の中にある石膏の粉を、細い棒や掃除機などで可能な限り取り除きます。

- 充填:次に、ネジ穴の奥まで届くように、木工用ボンドをたっぷりと注入します。

- 芯材の挿入:その穴に、爪楊枝や竹串、あるいは細く割った木製の割り箸などを、ボンドと絡ませながら、折れないように注意してできるだけ多く詰め込みます。

- 乾燥と仕上げ:ボンドが完全に乾燥・硬化したら(通常は一晩程度置くのが確実です)、壁面からはみ出した爪楊枝の頭などを、カッターナイフで慎重に平らに切り落とします。

これで穴の中に新たな木質の芯が形成され、元のネジ、あるいは少し細めのネジを再度しっかりと効かせることが可能になります。

その他の応急処置法

ティッシュペーパーをこより状にして穴に詰め込み、そこに液体タイプの瞬間接着剤を数滴染み込ませて化学反応で硬化させる、という方法も有効です。非常に速く固まるのが利点ですが、強度的にはボンドと爪楊枝の方法に若干劣る場合があります。

これらの方法は、あくまでカレンダーや軽い額縁などの軽量物に対する応急処置です。ある程度の重さがかかる場所や、安全性が求められる箇所には、より径の大きいネジやアンカーを新たに打ち直すか、次に紹介する本格的な穴埋め補修を検討してください。

石膏ボードの穴埋めと補修の基本

アンカーがすっぽ抜けて大きな穴が開いてしまった場合や、物をぶつけて壁がへこんでしまった場合は、応急処置では対応できません。しかし、正しい手順で行えば、プロに頼まなくても、どこに穴があったか分からないほど綺麗に修復することが可能です。

ステップ1:穴の整形と「当て木」の設置

まず、損傷部分の周りの弱くなった石膏や破れた紙をカッターナイフで取り除き、補修しやすいように綺麗な四角形に切り取ります。次に、この補修の成否を分ける最も重要な工程である「当て木」を設置します。穴の幅よりも5cm以上長い板(当て木)を用意し、その中央に紐を通しておきます。紐を持ちながら当て木を穴の中に差し込み、壁の裏側に渡します。そして、紐を引っ張りながら、壁の表側から当て木に向かってビスを数本打ち込み、当て木を壁の裏にがっちりと固定します。これが、新しいボード片(パッチ)を支えるための新たな下地になります。

ステップ2:「パッチ」の取り付け

先ほど整形した四角い穴と全く同じサイズに、新しい石膏ボードの切れ端(パッチ)を正確にカットします。そして、設置した当て木に対して、パッチをビスで固定します。この時、ビスの頭が表面から少し沈むように調整するのがコツです。

ステップ3:パテによる段差解消と仕上げ

パッチと元の壁との間にできた継ぎ目(溝)に、ファイバーメッシュテープという網目状のテープを貼ります。これは、パテのひび割れを防ぎ、補強するための非常に重要な工程です。その上から、ホームセンターなどで入手できる壁補修用のパテを、ヘラを使って塗りつけます。

パテは一度に厚塗りすると、乾燥時に収縮してヒビが入る(「肉やせ」という)原因になります。必ず2〜3回に分けて、薄く塗り重ねるのが綺麗に仕上げる絶対のコツです。各層が完全に乾燥するたびに、目の細かいサンドペーパーで周囲の壁と段差がなくなるように優しく研磨します。最終的に表面が完全に平滑になったら補修完了です。これで、上から壁紙を貼ったり、塗装したりできる状態になります。

石膏ボード切り方とネジを効かせる方法の総まとめ

この記事では、石膏ボードの安全な使い方について、基本的な切り方から、DIYで最も重要なネジを効かせるための応用技術、さらにはメンテナンスに至るまでを詳しく解説してきました。最後に、安全で確実な作業を成功に導くための最も重要なポイントを、チェックリストとしてリスト形式でまとめます。これらの原則を守ることが、あなたのDIYをより安全で、より楽しいものにするための鍵となります。

- 石膏ボードは石膏の芯を両面から厚紙で挟んだ建材

- 長所は耐火性や施工性、短所は衝撃や水分への脆さ

- まっすぐな切断はカッターで表面に切り込みを入れて折るのが基本

- コンセント等の四角い穴あけには引き廻し鋸が便利

- ビスは表面の紙を破らない絶妙な深さで打ち込むことが最重要

- 作業時の粉塵対策として養生と防じんマスク、集塵機の使用は必須

- ネジが効かない根本理由は芯材が脆い石膏の粉だから

- 重量物の固定は壁裏の柱である「下地」に直接行うのが最善の策

- 下地探しには安価で確実な針式下地探しがおすすめ

- 下地がない場所に限り石膏ボード用アンカーを使用する

- アンカーは取り付ける物の重さに合わせて適切な種類を選ぶ

- 重い物には壁の裏側で開いて面で支えるトグル式アンカーが最も強い

- 少し緩んだネジ穴は木工用ボンドと爪楊枝で応急処置できる

- アンカーが抜けた大きな穴は当て木とパッチを使って本格的に補修する