プロの現場からDIYまで、多くのユーザーに支持されるマキタの電動工具。その心臓部であるバッテリーが、ある日突然使えなくなると非常に困りますよね。「マキタのバッテリーは何年持つんだろう?」と感じたり、バッテリーの寿命が近づいてるサインは何かと気になったりすることもあるでしょう。また、充電器のランプが左右点滅して充電不可の原因が分からず、何か良いリセット方法はないかとお探しの方もいるかもしれません。この記事では、バッテリーを充電差しっぱなしにするとどうなるか、マキタバッテリーの3Aと6Aの違いは何かといった基本的な知識から、劣化したリチウムバッテリーを復活させる方法、マキタバッテリーをリフレッシュするにはどうすればいいのか、そして最終的なバッテリー修理費用はいくらかかるのかまで、あなたの疑問に全てお答えします。

- バッテリーの寿命を示す具体的なサインや年数の目安がわかる

- 充電エラーの表示内容と、自分で試せる簡単な対処法を学べる

- バッテリーの性能を最大限に引き出し、長持ちさせる方法が身につく

- 修理や交換など、状況に応じた最も経済的な選択ができるようになる

知っておきたいマキタのバッテリー寿命の基本

- マキタバッテリーは何年持つ?目安を解説

- バッテリーの寿命が近づいてるサインは?

- 知っておきたいマキタバッテリー3Aと6A違い

- バッテリーを充電差しっぱなしにするとどうなるか?

- マキタバッテリーをリフレッシュするにはどうすればいい?

マキタバッテリーは何年持つ?目安を解説

マキタのバッテリーが一体何年使えるのか、これは多くのユーザーが抱く共通の疑問です。結論から言うと、バッテリーの寿命は使用頻度や保管環境、充電習慣によって大きく変動するため、「〇年持ちます」と一概に断定するのは難しいのが実情です。しかし、寿命を予測するための重要な指標が存在します。

そこで一つの目安となるのが「充電サイクル(サイクル寿命)」という考え方です。これは、バッテリーの容量を累計で100%分使用するごとに1回と数える単位を指します。例えば、バッテリーを100%までフル充電し、完全に0%になるまで使い切ると1サイクルです。また、残量70%の状態で30%分だけ使用し、再度充電するという使い方であれば、累計の使用量が100%に達した時点で1サイクルとカウントされます。

一般的に、多くのリチウムイオンバッテリーの寿命は約500回の充電サイクルが基準とされています。ただし、これはバッテリーが全く使えなくなる回数ではありません。多くの場合、「初期容量の70%~80%まで性能が低下した時点」を寿命と定義しています。マキタ自身の見解やヘビーユーザーの報告を総合すると、実際には300回から800回程度と、使い方によって大きな幅があることがわかります。丁寧に使えば1000サイクルを超えても使用可能なケースもあります。

使用頻度から見る寿命のイメージ

- プロの職人など(毎日フル充電に近い使い方): 1日1サイクルと仮定すると、500サイクルに達するのは約1年半後。高負荷な作業が多い場合は、より早く性能低下を感じる可能性があります。

- DIYユーザーなど(週に1回程度の使用): 週に1サイクルでも、年間では約52サイクルです。計算上は9年以上持つことになりますが、実際には使用せずとも経年劣化が進行するため、一般的には3年〜5年で「持ちが悪くなったな」と感じ始めることが多いようです。

重要なのは、500回という数字はあくまで性能低下が顕著になる目安であり、突然機能が停止するわけではないという点です。つまり、稼働時間は徐々に短くなりますが、その後も性能の範囲内で使い続けることは可能です。年数という漠然とした期間だけでなく、この充電サイクルという指標を理解することが、バッテリーの健康状態を正しく把握する上で非常に役立ちます。

バッテリーの寿命が近づいてるサインは?

バッテリーの劣化は、専門的な測定器がなくても日常的な使用感の変化から十分に察知することが可能です。内部で起きている化学的な変化が、外部のパフォーマンスとして現れるためです。寿命が近づいていることを示す主なサインを早期に理解し、作業計画への影響を最小限に抑えることが大切です。

体感できる性能の低下

最も分かりやすいのは、日々の作業で「あれ?なんだかおかしいな」と感じるパフォーマンスの悪化です。具体的には、以下のような複合的な兆候が現れ始めます。

- 稼働時間の著しい短縮: これが最も明白なサインです。新品の頃は1回の充電で半日持っていた作業が、午前中ですぐにバッテリー切れになるなど、明らかに活動できる時間が短くなります。これは内部の活物質が劣化し、リチウムイオンを蓄えておける量が減少していることが直接の原因です。

- パワー不足(電圧降下): 特にネジ締めや木材への穴あけなど、高い負荷がかかる瞬間に、以前より力が弱くなった、または途中で止まってしまうと感じるようになります。これはバッテリーの内部抵抗が増加し、モーターが必要とする大きな電流を瞬時に供給できず、電圧が大きく低下してしまうために起こります。

- 充電時間の異常な短縮: 直感に反するかもしれませんが、これも重要な劣化のサインです。蓄えられる電気の総量(容量)自体が減っているため、充電器はすぐに「満タン」だと判断してしまいます。新品時に40分かかっていた充電が、15分程度で完了するようになったら注意が必要です。

物理的な変化と高度な診断

見た目の変化や簡単な測定は、より深刻な状態を示している可能性があります。

- ケースの膨張や変形・異臭: バッテリーのケースが明らかに膨らんできたり、甘いような異臭がしたりする場合、内部のセルが劣化してガスが発生している可能性があります。これは内部短絡(ショート)のリスクを伴う非常に危険な状態なので、直ちに使用を中止し、安全な場所で保管した上で、適切な廃棄・リサイクル手続きを行ってください。

- 電圧の確認: テスター(マルチメーター)をお持ちであれば、より定量的な診断が可能です。満充電した18Vバッテリーの電圧を測定し、無負荷状態で20V前後あれば非常に健康な状態です。しかし、この数値が18Vを大幅に下回る、あるいは特定のセルだけ電圧が極端に低い場合は、深刻な劣化や内部故障が進行していると判断できます。

より専門的な診断を求めるなら、マキタが提供する「ポータブルバッテリチェッカ BTC04」が究極のツールです。これはバッテリー内部のメモリに記録された使用履歴を読み出すことができます。総充電回数、過放電や過負荷作業の割合、さらには内部のセルブロックごとの電圧バランスまで詳細に可視化し、なぜバッテリーが劣化したのかという原因まで正確に特定することが可能です。

知っておきたいマキタバッテリー3Aと6A違い

マキタのバッテリーを選ぶ際、必ず目にする「3.0Ah」と「6.0Ah」といった数字。これらはバッテリーの「容量」を示しており、工具のパフォーマンス、作業効率、そしてユーザーの身体的負担にまで大きく影響します。「V(ボルト)」が自動車でいうエンジンの馬力(パワーの強さ)を示すのに対し、「Ah(アンペア時)」は燃料タンクの大きさ、つまりどれだけ長くパワフルに走り続けられるかを示す重要な指標です。

両者は同じ18Vプラットフォームなので、工具が生み出せる最大のトルクや回転数に違いはありません。しかし、その性能の持続性には、数字以上の大きな違いがあります。単純に容量が2倍だから作業量も2倍、とはならないのがリチウムイオンバッテリーの奥深い点です。

性能と構造の非線形な関係

この性能差の秘密は、内部の電池セルの構成にあります。一般的に6.0Ahモデルは、内部の電池セルが2列並列(2P)構成になっているのに対し、3.0Ahモデルは1列(1P)です。これにより、6.0Ahモデルではモーターへ供給する電流の負荷がより多くのセルに分散されます。個々のセルにかかるストレスが半減するため、高負荷時でも電圧が下がりにくく、工具のモーターが最も効率的に動作する高い電圧範囲を長時間維持できます。結果として、容量は2倍でも実際の作業量は5倍近くに達するという、驚くべきテスト結果も報告されています。

| 属性 | BL1830B (3.0Ah) | BL1860B (6.0Ah) |

|---|---|---|

| 容量 (Ah) | 3.0 | 6.0 |

| マキタ公式作業量比較(木ネジ締め付け) | 約190本 | 約960本(約5.1倍) |

| 重量 | 約640g(軽量・コンパクト) | 約660g(わずかに重い) ※モデルによる差異あり |

| 急速充電時間(DC18RF使用時) | 約22分 | 約40分 |

| 最適な用途 | 軽作業、頭上での作業、組み立て、取り回し重視の場面 | 長時間の連続作業、高トルクを要する作業、作業効率最優先の場面 |

(出典:株式会社マキタ 公式ウェブサイトを参考に作成)

どちらか一方が絶対的に優れているわけではなく、作業内容に応じた戦略的な使い分けが重要です。例えば、コンクリートに穴を開けるハンマードリルのような高トルク・高消費電力の工具には6.0Ahを、一方で頭上の設置作業で頻繁に工具を持ち上げる必要があるドリルドライバーには、少しでも腕の負担を減らすために軽量な3.0Ahを、といったように適材適所で選択するのがプロフェッショナルのアプローチと言えるでしょう。

バッテリーを充電差しっぱなしにするとどうなるか?

「作業が終わって、バッテリーを充電器に挿したまま一晩放置しても大丈夫?」これは多くのユーザーが一度は考えることであり、非常によくある質問です。この問いに対する答えは、「はい」と「いいえ」の両方を含んでいます。結論から言うと、火災などの危険性という観点からは安全ですが、バッテリーの寿命を最大限に延ばすという観点からは最適な習慣ではありません。

現代のマキタ製充電器は非常に高性能なマイクロプロセッサを搭載しており、バッテリーと通信しながら充電状態を監視しています。バッテリーが満充電になると、充電器は自動的に充電を停止、あるいはメンテナンスモードに移行する保護機能が備わっています。そのため、いわゆる「過充電」によってバッテリーが異常発熱して発火したり破裂したりする危険性は、純正の組み合わせである限り、基本的にありません。

しかし、問題はバッテリーの化学的な性質そのものにあります。一般的にリチウムイオンバッテリーは、100%の満充電状態で長時間維持されると、内部の電極材料に化学的なストレスがかかり、構造的な劣化がわずかずつ進行することが知られています。これは、満タンに膨らませた風船をずっと張り詰めた状態で放置しているようなイメージに近く、徐々にゴムが伸びてしまう現象に似ています。

寿命を最大化するための「80%ルール」と保管方法

バッテリーの化学的な研究では、劣化を最小限に抑えるための「スイートスポット」は、充電量を20%〜80%の範囲で運用することだと広く言われています。このため、マキタの一部の急速充電器には、実用充電が完了したことを知らせる「80%充電完了表示灯」が備わっています。これは、メーカー自身が部分充電の有効性を認識し、ユーザーに推奨している証拠と言えるでしょう。

また、数週間以上使用しない場合の長期保管では、40%〜60%程度の充電量で保管するのが最も理想的です。

したがって、最も推奨される習慣は、充電が完了したら(あるいは80%の時点で)速やかにバッテリーを充電器から取り外すことです。充電器の安全機能が物理的な危険からユーザーを守ってくれますが、日々の少しの気遣いが、あなたのバッテリーという大切な資産の化学的な寿命を守ることにつながるのです。

マキタバッテリーをリフレッシュするにはどうすればいい?

「バッテリーの性能を回復させる『リフレッシュ』作業は可能か?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。これは、かつて主流だったニカド電池(Ni-Cd)やニッケル水素電池(Ni-MH)の時代にあった「メモリー効果」という現象への対策として行われていた作業の名残です。しかし、現代のマキタ製工具で採用されているリチウムイオンバッテリーには、ユーザーができる特別なリフレッシュ作業は基本的に存在せず、またその必要もありません。

リチウムイオンバッテリーは、充電を使い切らずに途中で継ぎ足し充電を繰り返しても、最大容量が減少してしまう「メモリー効果」がほとんど発生しないという大きな利点があります。そのため、ニカド電池のように一度完全に放電させてから充電するというリフレッシュ作業は不要なのです。むしろ、リチウムイオンバッテリーを完全に使い切る「完全放電」は、セルに深刻なダメージを与え、バッテリーの寿命を著しく縮める原因となるため、絶対に避けるべきです。

では、バッテリーの性能をできるだけ長く健康な状態に保つ(リフレッシュする)ために何ができるのでしょうか。それは「リフレッシュ」という特別なイベント的な作業ではなく、日々の適切な運用と管理こそが最も重要になります。

リチウムイオンバッテリーの性能を維持(リフレッシュ)するための日々の習慣

- 「継ぎ足し充電」を心がける: バッテリー残量が20%〜30%程度になったら、こまめに充電するのが理想的です。完全に空になるまで酷使しないようにしましょう。

- 適切な温度環境で充電・保管する: 長期間使用しない場合は、前述の通り40%〜60%程度の充電量で、直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所に保管してください。

- 極端な温度を避ける: 夏場の車内(50℃以上になることも)や氷点下の屋外など、過酷な温度環境での充電や保管は、バッテリー内部で不可逆的な化学劣化を引き起こす最大の原因です。経済産業省も、リチウムイオン電池の高温下での使用・保管に注意を呼びかけています。

結論として、マキタのリチウムイオンバッテリーにとっての真の「リフレッシュ」とは、劣化を促進する要因を日々の作業の中から取り除き、バッテリーにとって快適な環境を維持し続けることに他なりません。特別な裏技を探すよりも、日々の正しい運用を徹底することが、結果的にバッテリーの性能と寿命を最大限に引き出すための最も確実な秘訣です。

マキタのバッテリー寿命に関わるトラブル解決策

- バッテリーが充電不可の原因とは?

- 充電器の左右点滅は何を意味する?

- 自分で試せる簡単なリセット方法

- リチウムバッテリーを復活させる方法は?

- バッテリー修理費用と交換の判断基準

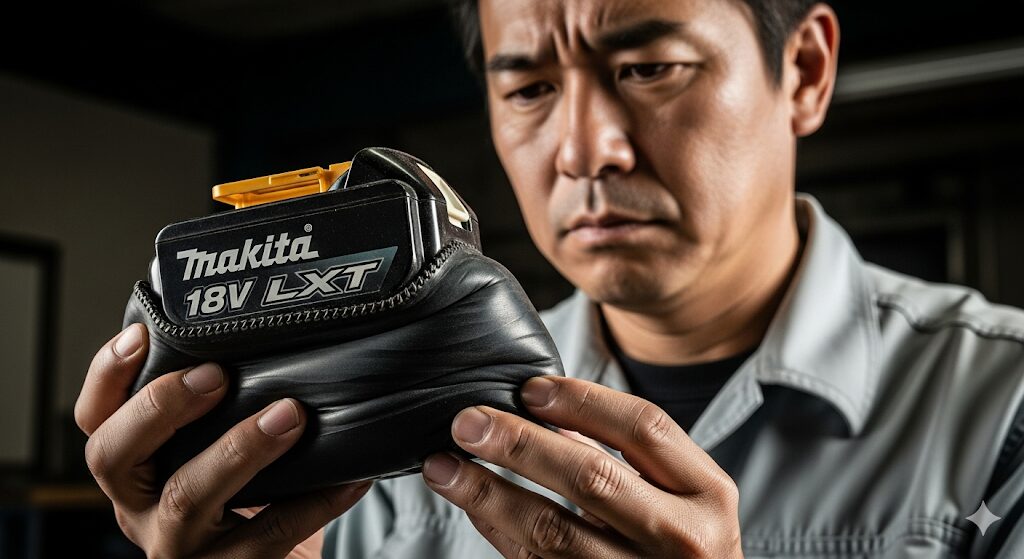

バッテリーが充電不可の原因とは?

マキタのバッテリーが昨日まで問題なく使えていたのに、突然充電できなくなることがあります。この場合、その原因は一つではなく、いくつかの可能性が考えられます。慌てずに、まずは基本的な点から一つずつ確認し、問題を切り分けていくことが重要です。

最も一般的でユーザーが対処可能な原因

- 端子の接触不良: これが意外と多い原因です。建設現場や木工作業で発生する微細なホコリや金属粉、あるいは湿気などがバッテリーと充電器の金属接点に付着し、電気的な接続を阻害します。まずは電源を抜き、乾いた布やエアダスターで両方の端子部分を丁寧に清掃してみてください。これだけであっさり解決することがあります。

- 保護回路の一時的な作動(温度異常): マキタのバッテリーと充電器は、安全な充電のために推奨される温度範囲(一般的に10℃〜40℃)が定められています。炎天下での連続作業直後の高温状態や、真冬の寒冷地での低温状態では、バッテリーを保護するために充電が一時的に停止します。この場合は、バッテリーが適温に戻るまで待てば、自動的に充電が再開されます。

より深刻で専門的な対応が必要な原因

上記を試しても改善しない場合、バッテリー内部に問題が発生している可能性が高まります。

- 過放電によるロック: バッテリーを完全に使い切った状態で長期間放置すると、電圧が保護回路が作動する基準値を下回る「深放電(ディープディスチャージ)」状態に陥ることがあります。この状態になると、安全のために通常の充電器では認識されなくなり、充電が開始されません。

- 内部セルの劣化・故障: 前述の通り、充放電を繰り返すことで内部のセルが物理的に劣化し、電気を蓄えられなくなった状態です。また、バッテリーパックは複数のセルで構成されており、そのうちの一つでも故障すると、全体のバランスが崩れて充電できなくなることがあります。

- 制御基板(PCB)の故障: 落下などの強い衝撃や、内部への水分侵入により、バッテリーの充放電を制御している電子回路基板が損傷した場合も、充電不可の原因となります。

充電できなくなる原因は、単純な汚れから内部の深刻な故障まで多岐にわたります。まずは自分でできる端子清掃や温度管理を試し、それでもダメならバッテリー内部の問題を疑う、という順番で考えていくことが、スムーズな問題解決への近道となります。

充電器の左右点滅は何を意味する?

マキタの充電器のランプ表示は、単に充電状況を示すだけでなく、バッテリーとの間で交わされる「対話」の結果を可視化したものです。バッテリーに内蔵されたチップが自身の状態(電圧、温度、サイクル数など)を充電器に伝え、充電器がそれに応じて最適な充電を行う、という高度な通信が行われています。特にエラーを示す点滅パターンを正しく理解しておくことは、的確なトラブルシューティングに非常に役立ちます。

ユーザーが最も注意すべきエラー表示が、赤と緑のランプが交互に素早く点滅するパターンです。これは「充電不可」、つまり何らかの致命的な異常を検知したことを示すサインです。

| ランプのパターン | 状態 | 考えられる原因とユーザーが取るべき対応 |

|---|---|---|

| 緑点灯 | 充電完了 | 正常に充電が完了しました。バッテリーの寿命を考慮し、速やかに充電器から外しましょう。 |

| 赤点灯 | 充電中(0%~80%) | 正常に充電が行われています。完了まで待ちましょう。 |

| 赤・緑同時点灯 | 実用充電完了(80%~) | 急速充電が完了し、80%以上充電された状態です。この時点での使用も可能です。 |

| 赤点滅 | 冷却中 or 温度待機中 | バッテリーが高温または低温です。充電器のファンで冷却後、または適温になれば自動で充電が始まります。 |

| 赤/緑 交互点滅 | 充電不可 | バッテリーの寿命、端子の汚れ、内部の物理的な故障が考えられます。端子を清掃しても改善しない場合は、バッテリーの寿命の可能性が極めて高いです。 |

バッテリー本体に表示される「左右点滅」

一方で、充電器のエラー表示とは別に、残量表示機能付きのバッテリー本体(型番末尾がBのものなど)のチェックボタンを押した際に、左側2つと右側2つのランプが交互に点滅を繰り返すことがあります。これは、バッテリー自身が行う自己診断機能によるエラー表示であり、多くの場合、バッテリー内部の制御基板(PCB)の故障を示しています。このサインが出た場合、ユーザー自身での回復はほぼ不可能であり、修理または交換が必要と判断されます。

これらのエラー表示は、バッテリーが「このまま充電を続けると危険です」と発している重要な警告です。無理に充電を試みるのではなく、そのサインを正しく受け止め、次のステップ(交換や修理の検討)に進むことが、安全を確保する上で最も重要です。

自分で試せる簡単なリセット方法

充電器が「充電不可」のエラーを示している場合でも、それが内部の物理的な故障ではなく、保護回路の一時的な誤作動や通信エラーであるならば、簡単な操作でリセットできる可能性があります。ただし、これはあくまで成功確率が低い応急処置であり、劣化したセルや故障した基板が治るわけではないことを十分に理解した上でお試しください。

挿入と取り外しを繰り返す「基板リセット」

最も手軽で安全に試すことができ、オンラインコミュニティなどでも報告されているのが、以下の手順です。これは、バッテリーと充電器間の通信を意図的に再初期化させることを目的としています。

- バッテリーを充電器に「カチッ」と音がするまで、しっかりと装着します。

- エラー表示(赤と緑の交互点滅など)が表示された状態のまま、焦らずに10秒から15秒ほど待ちます。

- バッテリーを充電器から取り外します。

- 再びバッテリーをしっかりと装着します。

- この「装着→10秒待機→取り外し」という一連の操作を、3〜5回ほど根気よく繰り返します。

この操作により、バッテリーの保護回路が検知した一時的なエラー情報がクリアされ、正常な充電シーケンスが開始されることがあります。これは、静電気による通信エラーや、軽度の過放電からの復帰直後など、深刻ではないソフトウェア的な問題の場合にのみ、まれに有効なことがあります。

リセットを試みる際の絶対的な注意点

この方法は、あくまで保護回路の一時的なグリッチを解消するための一つの手段に過ぎません。もしバッテリーが物理的に膨張している、液体が漏れている、異臭がする、落下などで強い衝撃を与えた後であるなど、明らかな物理的損傷が疑われる場合は、絶対にこの操作を行わないでください。安全システムが作動しているのには、必ず何らかの理由があります。その警告を無視して無理にリセットを試みることは、予期せぬ事故につながる危険性をはらんでいることを絶対に忘れないでください。

リチウムバッテリーを復活させる方法は?

インターネット上、特に動画サイトなどでは、充電できなくなったリチウムイオンバッテリーを分解したり、別の電源を使って強制的に充電したりして「復活」させる方法が数多く紹介されています。しかし、ここで最も強く警告しなければならないことがあります。それは、専門的な知識と設備を持たないユーザー自身によるバッテリーの分解や修理は、火災や爆発のリスクを伴う極めて危険な行為であり、絶対に試みてはならないということです。

リチウムイオンバッテリーの内部は、可燃性の有機溶剤を含んだ電解液で満たされており、非常にデリケートな構造をしています。工具で誤って内部のセルを傷つけたり、プラスとマイナスをショートさせたりすると、「熱暴走」という制御不能な化学反応が連鎖的に発生します。これにより、数秒のうちにバッテリーは数百度の高温に達し、激しい火花と共に有毒なガスを噴出し、最終的には発火や爆発に至る重大な事故になりかねません。

オンラインで紹介されている危険な方法とそのリスク

- 長時間充電法: 深く過放電したバッテリーに対し、エラーを無視して24時間など長時間充電器に接続し続ける方法。微弱なトリクル電流で電圧を回復させることを期待するものですが、すでに劣化・損傷したセルに無理にエネルギーを注ぎ込むことになり、内部を不安定にさせ熱暴走を誘発するリスクがあります。

- 強制充電(ジャンプスタート): 別の正常なバッテリーや直流電源と直接ケーブルでつなぎ、電圧を無理やりかける方法。これは電圧や電流の制御が全くないため、過電流によって保護回路が破壊されたり、セルが急激に発熱したりするリスクが非常に高く、最も危険な行為の一つです。

【最重要警告】DIYによる分解・修理は絶対にしないでください

マキタの公式な見解として、バッテリー内部にユーザーが修理・交換できる部品は一切存在しません。セルの交換や基板の修理には、精密な電圧管理ができる電源装置や、ニッケル板を溶接するためのスポット溶接機などの専門機器、そしてバッテリー化学に関する高度な知識が不可欠です。わずかな費用を節約しようとして、安全と保証、そして最悪の場合は家や自身の身体を危険に晒すリスクを冒すべきではありません。バッテリーが「充電不可」のエラーを出すのは、安全を守るための最後の砦からの重要なサインです。その警告を無視する行為は、絶対にやめてください。

バッテリー修理費用と交換の判断基準

バッテリーが寿命を迎えた、あるいは故障して充電できなくなった場合、ユーザーは「どうするか」という決断を迫られます。この時、選択肢は大きく分けて3つあり、それぞれのコスト、メリット、そしてリスクを正しく理解し、自身の状況(使用頻度、予算、安全への意識)に合った最適な判断を下すことが重要です。

まず、大前提として知っておくべきなのは、マキタの正規サービスセンターではバッテリーの分解修理は一切行っておらず、診断の結果、故障と判断された場合は新品への交換が基本方針となる点です。

3つの選択肢:コストとリスクの比較

| 選択肢 | 費用の目安(18V 6.0Ahの場合) | メリット | デメリット・リスク |

|---|---|---|---|

| ① 新品の純正バッテリーに交換する | 20,000円 ~ 25,000円 | ・最高の性能と信頼性 ・メーカー保証 ・絶対的な安全性 | ・初期投資が最も高額 |

| ② サードパーティの修理(セル交換)サービスを利用する | 8,000円 ~ 12,000円 | ・新品より安価 ・純正の筐体と基板を再利用するため、ある程度の信頼性がある | ・メーカー保証は失われる ・業者の技術力に品質が左右される ・性能は新品の8~9割程度になる場合がある |

| ③ 安価な互換バッテリーを購入する | 4,000円 ~ 8,000円 | ・圧倒的に安価 | ・発火、破裂など重大な事故のリスク ・純正工具や充電器を破損させる可能性 ・表記通りの容量がない場合が多い ・寿命が極端に短い |

どの選択肢を選ぶべきかは、まさに費用対効果とリスク許容度の問題です。収入が工具の稼働率に直結するプロフェッショナルであれば、ダウンタイムや安全性のリスクを考慮すると、選択肢①の純正品への交換が最も合理的です。一方で、使用頻度が低いDIYユーザーで、少しでもコストを抑えたい場合は、信頼できる業者を見つけた上で選択肢②の修理サービスを検討する価値はあるかもしれません。ただし、選択肢③の互換バッテリーは、その安さの裏に大きなリスクが潜んでいることを十分に理解する必要があります。

総括:マキタのバッテリー寿命を最大限に延ばすコツ

- バッテリーの寿命は年数ではなく充電サイクルと日々の使用状況で決まる

- 約500サイクルが新品比80%まで性能が低下する一つの目安とされる

- 稼働時間の短縮、パワーダウン、充電時間の短縮は寿命が近づいているサイン

- バッテリーケースの膨張や変形は内部劣化の危険な兆候なので直ちに使用を中止する

- 大容量の6.0Ahバッテリーは3.0Ahに比べ容量比以上に作業量が格段に多い

- 作業内容や身体的負担を考慮して適切な容量を戦略的に使い分けるのが賢い選択

- 充電器に差しっぱなしにしても安全機能が働くが、満充電での放置は寿命に最適ではない

- 長期保管時は40~60%の充電量で、涼しく乾燥した場所に置くのが理想

- 現代のリチウムイオン電池にユーザーができる特別なリフレッシュ作業は存在しない

- メモリー効果がないため、完全放電を避け、こまめな継ぎ足し充電を心がけることが重要

- 充電不可の主な原因は端子の接触不良、保護回路の作動、そして物理的な寿命

- 充電器の赤と緑の交互点滅は、バッテリー寿命などを示す致命的な充電不可エラーサイン

- 簡単なリセット方法はバッテリーの挿入と取り外しを数回繰り返すことで、成功率は低い

- ユーザーによる分解やDIY修理は火災や爆発の危険性を伴うため絶対に避けるべき

- 修理か交換かの判断は、コスト、使用頻度、そして安全性のバランスで総合的に決める